Сегодня в нашем большом проекте, в котором мы рассказываем обо всех древностях Новгородской земли (а не только Новгородской области), мы поговорим об одном из последних «классических» новгородских памятников, который был выстроен уже «гостем московским» после присоединения республики к Московскому княжеству, но с бережным сохранением традиций новгородского зодчества. Рассказывать о храме Климента на Иворове улице важно еще и потому, что он – вместе с соседним храмом Дмитрия Солунского на Славкове улице – оказывается немного в тени других новгородских шедевров (храмы Торга, Спаса на Ильине, Федора Стратилата на Ручье), хотя находится в шаговой доступности от всех них. Но обо всем по порядку.

Напомним, что проект «Новгородские древности» реализуется при поддержке Новгородского государственного университета, губернатора Новгородской области Андрея Никитина (ныне — замминистра транспорта), Новгородского музея-заповедника, а также в рамках приоритетного регионального проекта Новгородской области «Город-Университет».

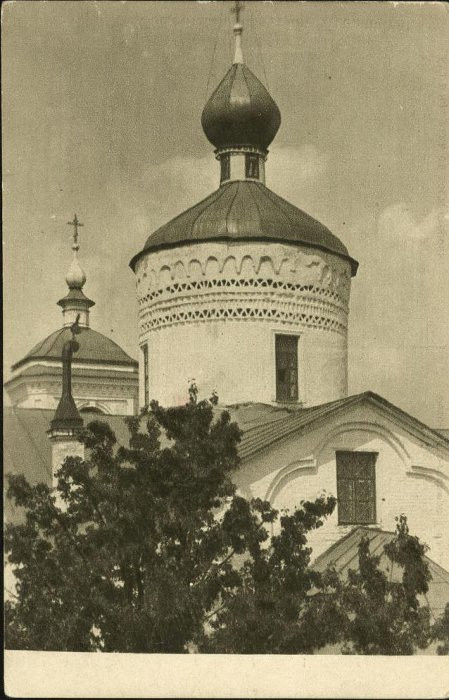

Храм в 1910-х годах. Фото: Новгородский музей-заповедник

Фото Алексея Паевского. Июнь 2024 года

Охранная табличка. Фото Алексея Паевского. Май 2021 года

Первый храм на месте Климентовской церкви на территории древнего Плотницкого конца был, судя по всему, деревянным. Новгородские летописи сообщают, что в 1153 году Климентовскую церковь поставил епископ Нифонт. Напомним читателям, что св. Климент – один из «апостолов от 70», о которых Евангелие от Луки сообщает:

«После сего избрал Господь и других семьдесят [учеников], и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою».

Икона «Собор 70 апостолов»

Кроме того, Климент почитался и как предстоятель Церкви (римский папа), рукоположенный самим апостолом Петром. Поэтому иногда о нем пишут «Климент Римский» или «Климент, папа Римский» (как, например, есть известный храм Климента папы Римского в Климентовском переулке Москвы).

Священномученик Климент. Мозаика Софийского собора в Киеве

Храм неоднократно горел, поэтому в 1386 году (по другим свидетельствам — в 1388 или 1391 году ) была возведена каменная церковь. Впрочем, эта церковь простояла сравнительно недолго — менее полутора веков, после чего в 7025 (1517) году она «падеся» и была разобрана.

В 1519–1520-х годах появилось новое каменное здание. «А строил гость московский Василей Никитичь Тараканов» — сообщают летописи. То есть храм был выстроен по заказу богатого московского переселенца, активно ведшего торговлю со столицей. Однако при этом Василий Никитич не стал строить нечто, подобное храму Зачатия Анны, что в углу Китайгородской стены , или Трифона в Напрудном. Новый храм получился «самым новгородским храмом XVI века» — по мнению исследователей.

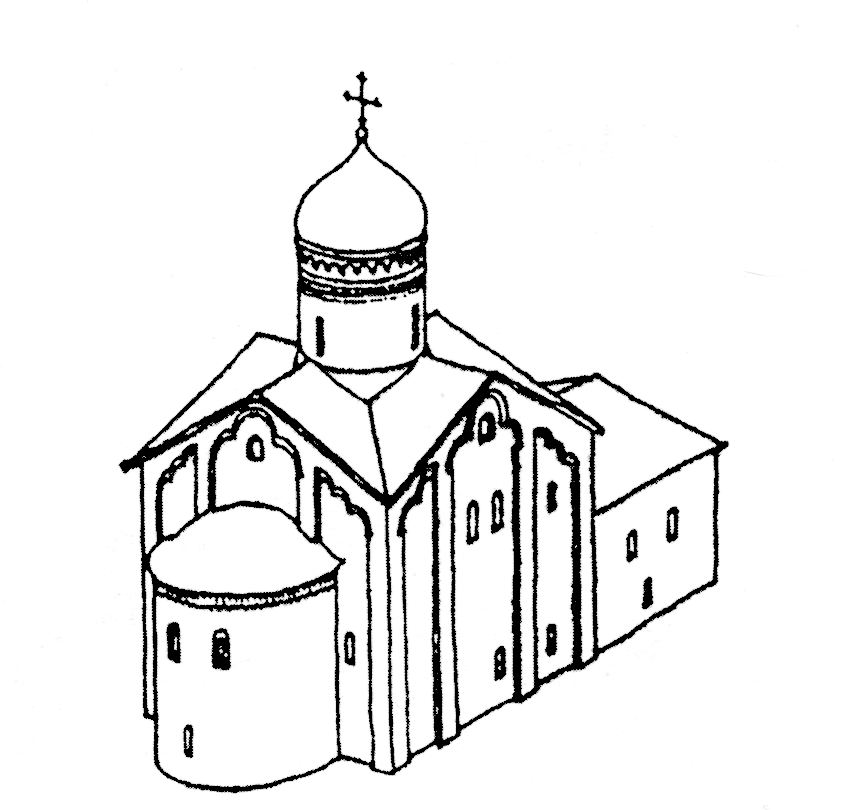

Реконструкция первоначального облика храма. Автор Л. Е. Красноречьев. Иллюстрация из книги «Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области». Под редакцией М. И. Мильчика. СПб, 2008

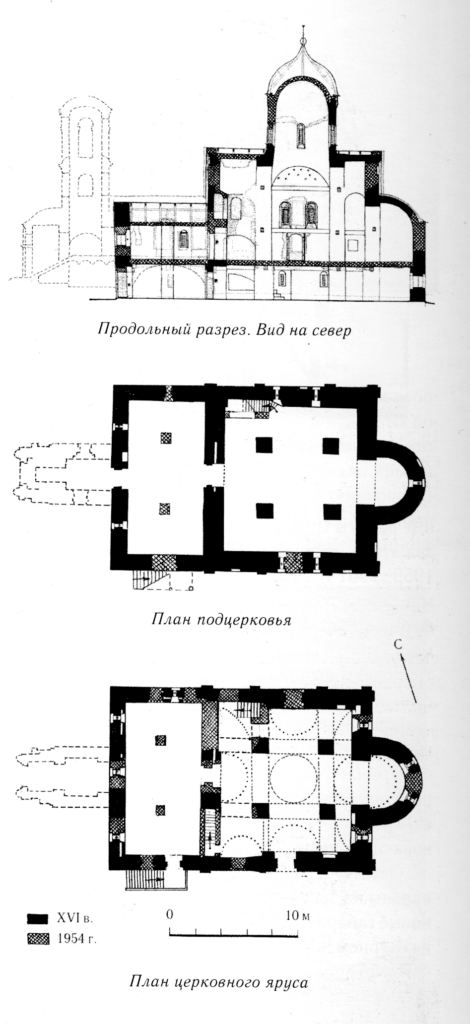

Действительно, в итоге получился достаточно архаичный (по меркам 1520-х) храм: кубическая одноапсидная одноглавая церковь с пониженным западным притвором, четырьмя столбами, с хорами и двумя угловыми каморами, как это принято в новгородских церквях, и внутристенной лестницей на хоры. Как полагают исследователи, за образец брали соседний храм Дмитрия Солунского, выстроенный в 1463 году (о нем мы вскорости поведаем), и, видимо, предыдущую церковь Климента.

Вид с запада.Фото Алексея Паевского 2021 и 2024 года. Дорожные знаки меняются, а храм остается.

Фасады делились на три части лопатками, окна и декор тоже типичны для памятников XIV–XV веков. Из элементов «новой архитектуры» мы видим здесь двухэтажный притвор во всю ширину фасада и — вероятно — восьмискатное или даже шестнадцатискатное покрытие (при реставрации 1954–1956 годов без имеющихся на то натурных оснований покрытие сделали трехлопастным — как, например, в церкви Власия в одном из предыдущих выпусков нашего проекта).

Иллюстрация из книги «Архитектурное наследие Великого Новгорода и Новгородской области». Под редакцией М. И. Мильчика. СПб, 2008

Основной объем храма был (и остался) двухэтажным с деревянным перекрытием. Вход в подцерковье осуществлялся через западный притвор, в саму церковь входили по деревянным крыльцам с южной стороны основного объема и притвора, позже пристроили крыльцо и с севера. В северо-западном углу храма была открытая лестница в подцерковье. Как и в более ранних храмах, в Климентовском мы видим классические новгородские закладные кресты — здесь их три. Храм был расписан — остатки живописи сохранились в откосах некоторых окон.

Закладные кресты. Фото Алексея Паевского. Май 2021 года

Церковь не раз горела (1541, 1595, 1606 годы) и перестраивалась. Иногда это были связанные события. Где-то на рубеже XVI и XVII веков перестроили перекрытие притвора — его сделали сводчатым с опорой на два столба. Мы знаем, что в 1617 году в храме было три придела: Параскевы Пятницы и «на полатях» — Троицы и Трех Святителей.

Декор южного фасада. Фото Алексея Паевского. Май 2021 года

Северный фасад. Фото Алексея Паевского. Июнь 2024 года

Вид с востока. Фото Алексея Паевского. Май 2021 года

Во второй половине XVII века, когда храм принадлежал стрельцам с Иворовой улицы, перестройки уничтожили хоры и угловые каморы, приделы переместили вниз и переименовали, возможно, по углам основного объема появились маленькие главки. В XIX веке — снова много переделок, в том числе переделали главу, притвор надложили на два метра и пристроили к нему классицистическую колокольню.

Храм сразу после войны. Хорошо видна колокольня. Фото: Новгородский музей-заповедник

Фото военного времени со стороны колокольни. Фото: Новгородский музей-заповедник

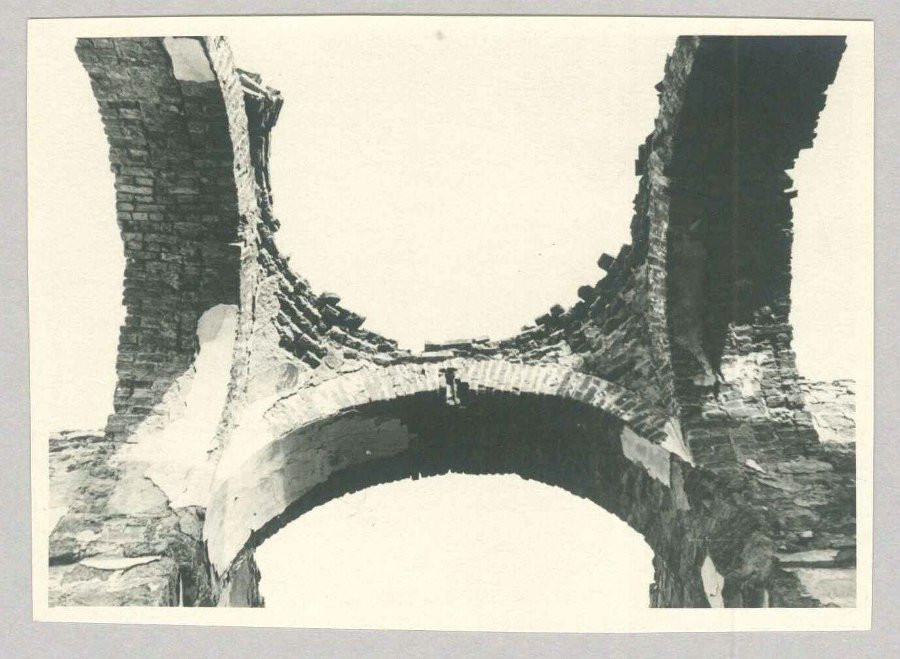

Во время Великой Отечественной храм пострадал сравнительно не сильно (но только по сравнению, например, со Спасом на Нередице). Утрачены кровли, верхняя часть барабана, некоторые своды.

Фотофиксация разрушений. Фото: Новгородский музей-заповедник

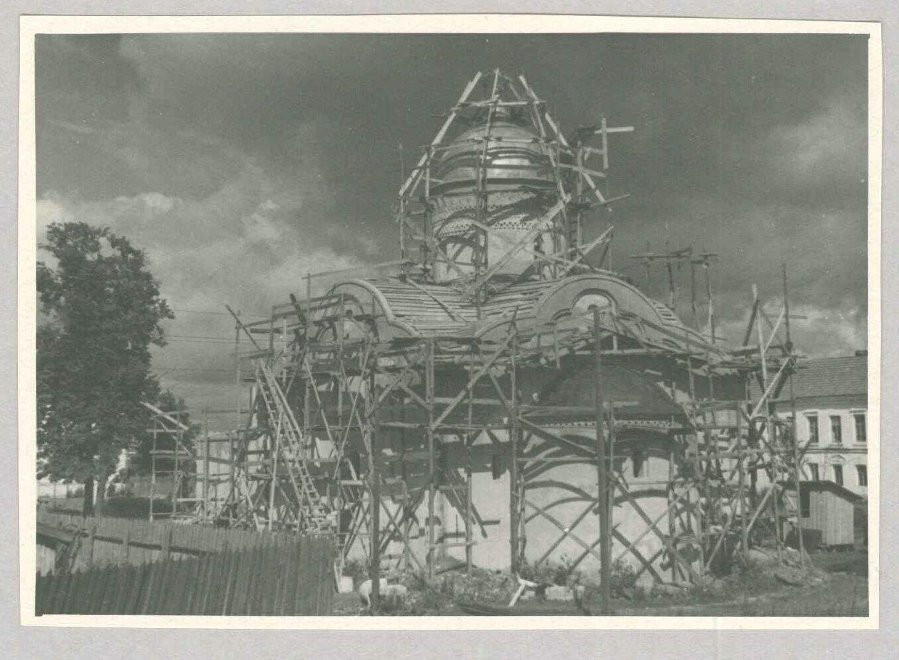

В 1954–1956 годах под руководством архитектора-реставратора Тамары Гладенко храм был исследован и отреставрирован на 1520-е годы.

Реставрация храма. Фото: Новгородский музей-заповедник

Новодельную колокольню разобрали, а завершение почему-то «по аналогии» сделали трехлопастным — хотя на памятнике следов такого покрытия сводов не удалось обнаружить. Из трех существовавших деревянных крылец реставрировали одно, с южной стороны притвора.

Восстановленное крыльцо храма. Фото Алексея Паевского. Май 2021 года

Сейчас храм снова действующий.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.