Российские ученые разработали ингибитор двойного действия, который одновременно предотвращает и образование гидратов, и коррозию. Он может оказаться очень полезным при освоении шельфовой зоны в Арктике. Исследование опубликовано в журнале Molecules.

Исследователи из Казанского федерального университета уже продолжительное время разрабатывают комплекс реагентов, которые предотвращают коррозию, образование гидратов и выпадение солей, что является сложной и очень важной фундаментальной задачей в холодных регионах. Особенность «казанских реагентов» заключается в том, что они биоразлагаемы и нетоксичны. Теперь ученые разработали новый ингибитор двойного действия, который одновременно предотвращает как образование гидратов, так и коррозию. Это может оказаться очень полезно для освоения арктических нефтегазовых месторождений.

«В 2020 году мы начали работу над новым международным проектом. Основной его задачей является разработка экологически-чистых, эффективных и комплексных нефтепромысловых реагентов для добычи углеводородов на шельфе и в акватории Баренцева моря, где сегодня работают российские и норвежские нефтяные компании. Полученные результаты показали, что наш подход позволяет получать соединения, не уступающие по своей эффективности лучшим коммерческим реагентам, производимыми известными зарубежными компаниями», — рассказал один из исследователей, руководитель приоритетного направления «Эконефть» и заведующий кафедрой РЭМТУ ИГиНГТ КФУ Михаил Варфоломеев.

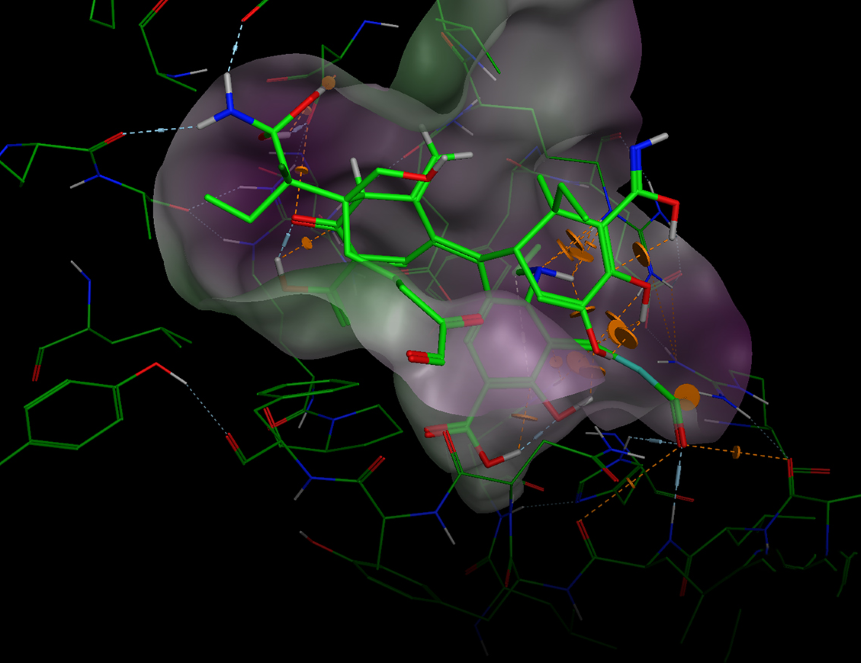

Для создания нового реагента ученые использовали водорастворимые полиуретаны. Это позволило облегчить процедуру приготовления товарной формы ингибитора, а также сделать его дешевле, стабильнее и экологичные. Полиуретановая платформа для создания реагентов позволяет легко варьировать их структуру таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности и многофункциональности. Кроме того, это открывает возможность повышать их безопасность для человека и окружающей среды.

«Традиционные полиуретаны представляют из себя нерастворимые в воде соединения. Их производят в промышленности в огромном количестве и используют в разных сферах человеческого обихода. Наши же полиуретаны — водорастворимы, что позволяет использовать их в водной среде. Создав ингибиторы на их основе, мы стали первыми, кому удалось внедрить подобное в нефтегазовую сферу. Сам класс водорастворимых полиуретанов известен, но больше из области фармацевтики. Используя недорогие исходные компоненты, нам удалось получить перспективные материалы. Варьируя структуру и соотношения данных компонентов, с заранее известными свойствами, мы можем целенаправленно изменять свойства конечных полимеров, т.е. получать многофункциональные нефтепромысловые реагенты», — объяснил старший научный сотрудник НИЛ «Реологические и термохимические исследования» Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Роман Павельев.

«Сегодня ведутся систематические исследования по выявлению зависимости ингибирующих свойств данных полимеров от их структуры. Особенность полиуретанов в том, что мы можем в широком диапазоне варьировать реагенты-заместители, порядок добавления реагентов, их соотношение для получения лучших ингибирующих свойств», — рассказала лаборант-исследователь НИЛ «Реологические и термохимические исследования» Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ Юлия Зарипова.

«Растворимость полиуретанов в водной среде обусловлена наличием полиэтиленгликолевых и солевых фрагментов, использовавшихся при синтезе. Присутствие данных фрагментов в молекуле полимера способствует взаимодействию с молекулами воды, тем самым нарушая ее структуру, образованную водородными связями, и создавая препятствия для образования газогидрата. По большей части, эффективность ингибирования гидратообразования и коррозии связана с наличием гидрофобных фрагментов в молекуле, а растворимость с гидрофильными», — дополнил Владимир Ярковой, лаборант-исследователь НИЛ «Реологические и термохимические исследования» Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ.

Исследователи отмечают, что шельфовая зона очень перспективна, и необходимо создавать достойный технологический задел, который позволит эффективно осваивать эту территорию.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.