Ученые определили, что вещество бациллибактин блокирует работу важных ферментов в клетках микроорганизмов, вызывающих болезни у рыб. Это соединение вырабатывается полезными бактериями Bacillus velezensis, благодаря чему их можно использовать в качестве пробиотиков для защиты аквакультуры от бактериальных инфекций. Это позволит уменьшить использование антимикробных препаратов и тем самым снизить риски распространения устойчивых к лекарствам бактерий. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Бактериальные болезни рыб, вызываемые стафилококками, стрептококками, псевдомонадами и другими патогенами, ежегодно приносят миллиардные убытки фермам по всему миру. При этом антибиотики, которые традиционно используют для лечения, все чаще оказываются неэффективны из-за растущей устойчивости микроорганизмов к ним. Альтернативой могут служить пробиотики — препараты на основе полезных бактерий. Например, Bacillus velezensis способна производить противомикробные соединения, отличные по структуре и механизму действия от традиционных антибиотиков. Однако до сих пор не до конца понятно, как именно такие молекулы воздействуют на клетки болезнетворных микроорганизмов и за счет чего подавляют их рост. Понимать механизмы их действия крайне важно — это позволит искать наиболее безопасные и эффективные соединения для лечения инфекций у рыб.

Ученые из Донского государственного технического университета (Ростов-на-Дону) определили механизм действия трех соединений с антимикробными свойствами, вырабатываемых бактериями Bacillus velezensis. Это небольшие молекулы (пептиды и липопептиды) бациллибактин, фенгицин и сурфактин.

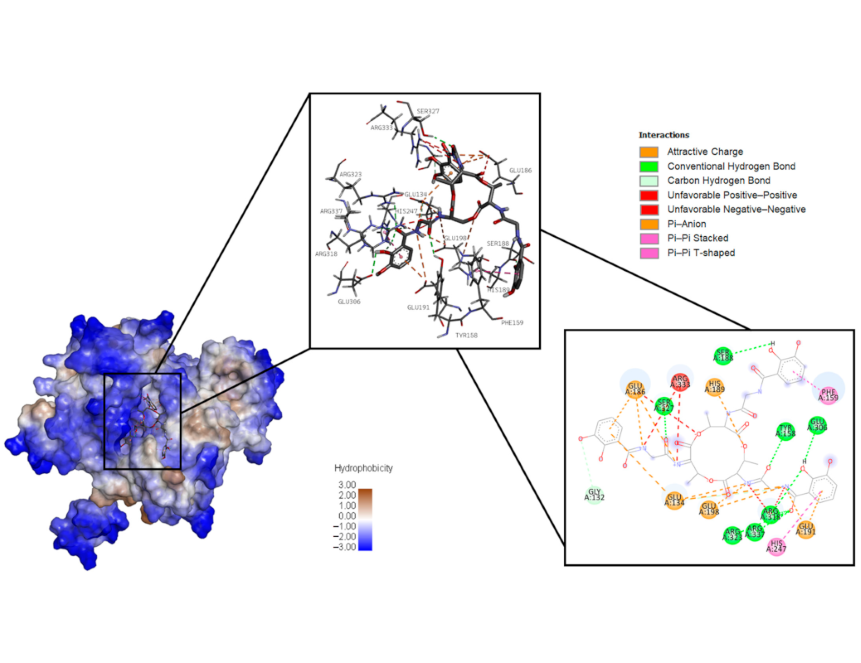

С помощью компьютерного моделирования авторы проверили, как эти вещества взаимодействуют с различными белками патогенных бактерий Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas veronii, Staphylococcus xylosus и Streptococcus agalactiae. Эти микроорганизмы выбрали потому, что они вызывают болезни рыб и часто оказываются устойчивыми к антибиотикам.

Моделирование показало, что бациллибактин прочнее всего связывается с глутаминсинтетазой и дигидрофолатредуктазой — ферментами, участвующими в обмене веществ (метаболизме) у бактерий. Это блокирует работу ферментов и потому останавливает рост клеток. Фенгицин и сурфактин тоже ухудшали работу бактериальных ферментов, но в меньшей степени: они оказались в среднем в 1,3–2 раза слабее бациллибактина.

Затем исследователи проверили, как соединения, синтезируемые бактериями Bacillus velezensis, влияют на рост болезнетворных микроорганизмов. Для этого культуры бацилл сутки выращивали в жидкой питательной среде, в которую по мере роста бактерии выделяли продукты обмена веществ, в том числе противомикробные вещества бациллибактин, фенгицин и сурфактин. После этого клетки извлекли из питательной среды, а образец среды нанесли на культуры болезнетворных бактерий Pseudomonas aeruginosa и Aeromonas veronii. Спустя сутки эксперимента рост обоих патогенов оказался полностью подавлен.

«Использование бациллибактин-продуцирующих бактерий в рыбоводстве в качестве кормовой добавки может снизить потребность в традиционных антибиотиках, что важно для борьбы с устойчивостью микроорганизмов к лекарственным препаратам. Эффективная профилактика болезней у рыб, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию аквакультуры и обеспечит стабильное производство рыбы для населения. В дальнейшем мы планируем испытать эти бактерии на объектах аквакультуры в условиях контролируемого эксперимента, чтобы доказать эффективность анализируемых штаммов против патогенов рыб. Также мы продолжим работу по моделированию эффектов разных бактериальных метаболитов с применением современных методов биоинформатики и машинного обучения. Эти разработки помогут создать принципиально новый класс препаратов для аквакультуры», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Дмитрий Рудой, доктор технических наук, декан факультета «Агропромышленный» ДГТУ.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.