Ученые определили маркеры более вероятного развития желудочковой тахикардии после инфаркта. Среди них индикатор сердечной недостаточности NT-proBNP в крови, размер постинфарктного рубца, сократимость сердца и параметры ЭКГ. К такому выводу авторы пришли, проанализировав у 80 пациентов после инфаркта анализы крови, данные ЭКГ, МРТ и УЗИ сердца. Результаты помогут врачам прогнозировать развитие желудочковой тахикардии после инфаркта миокарда и вовремя принимать меры, чтобы скорректировать лечение пациентов и избежать этого осложнения. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале «Кардиоваскулярная терапия и профилактика».

Примерно в 7% случаев у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, возникает внезапная сердечная смерть. Она проявляется в случае, когда люди, получающие лечение после перенесенного острого заболевания, вдруг умирают от сопутствующих нарушений в работе сердца. Наиболее частой причиной смерти при этом становятся желудочковые тахикардии — состояния, когда сердце бьется слишком быстро, хаотично, а его сокращения становятся неэффективными и не обеспечивают циркуляцию крови по организму. Поэтому врачи стремятся разработать стратегии ухода за пациентами после инфаркта с высоким риском внезапной сердечной смерти, которые позволят предотвратить летальный исход.

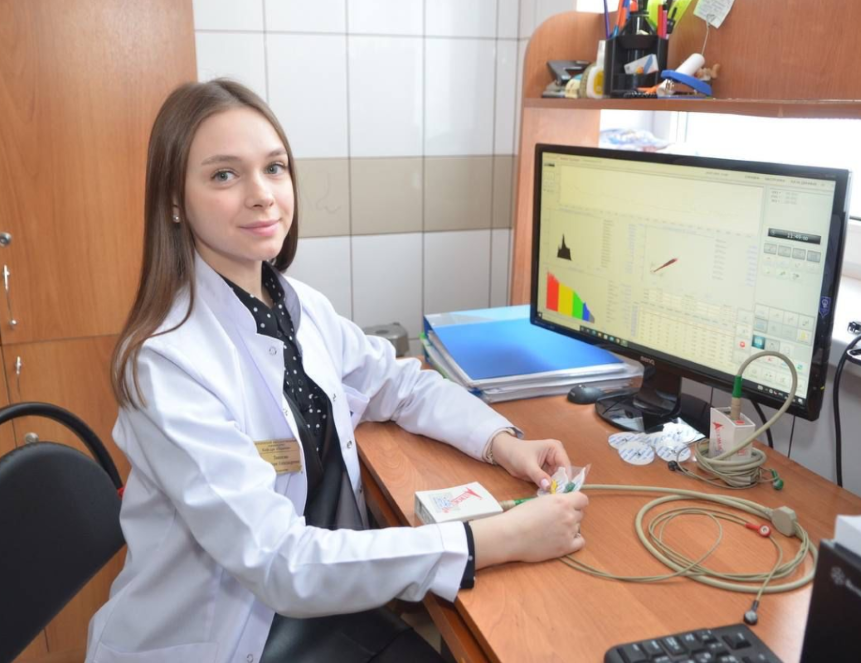

Ученые из Пензенского государственного университета разработали систему для оценки риска развития желудочковой тахикардии у людей после перенесенного инфаркта миокарда. Научная группа работала с 80 пациентами в возрасте от 30 до 70 лет, у которых в недавнем времени случился инфаркт.

Участники исследования прошли комплексное обследование: у них взяли кровь на анализ, сделали ЭКГ, а также МРТ и УЗИ сердца. Врачи определили в крови пациентов, поступивших в стационар с диагнозом «инфаркт миокарда», уровень тропонина I — индикатора острого поражения сердца. На седьмые — девятые сутки после инфаркта авторы исследовали значения маркера сердечной недостаточности NT-proBNP.

Помимо лабораторного исследования, на седьмые — девятые сутки пациентам сделали МРТ и УЗИ сердца. Это позволило оценить, насколько орган поражен инфарктом и как функционирует после него. Чтобы понять, как сердце сокращается и нарушен ли его ритм, ученые в течение трех суток снимали у участников исследования показатели ЭКГ.

По результатам электрокардиограммы нарушения ритма, или аритмия, были выявлены у 10 больных из 80. У них отмечались так называемые «пробежки желудочковой тахикардии», когда внезапно сердце начинало сокращаться слишком быстро и неэффективно. У пяти пациентов с таким состоянием аритмия возникла на третьи сутки после инфаркта, у четырех — на вторые сутки, и только у одного пациента — в первые 24 часа. Остальные 70 человек без нарушения сердечного ритма вошли в группу сравнения.

У пациентов с желудочковой тахикардией средний уровень маркера сердечной недостаточности NT-proBNP оказался в два раза выше, чем у группы сравнения. У них же масса рубца — функционально неактивной соединительной ткани, заместившей нормальные сердечные клетки во время инфаркта, — в среднем была в 2,2 раза больше. Ее косвенно определяют по разным параметрам, выявляемым на МРТ сердца с контрастированием. Для этого рассчитывают массу миокарда и постинфарктного рубца.

Также у пациентов с тахикардией еще до инфаркта чаще встречалась ишемическая болезнь сердца (хроническое поражение сердечной мышцы, вызванное уменьшением или прекращением кровотока по коронарным артериям) — в 50% случаев против 20% в группе сравнения. Уровни тропонина I и креатинина значимо не различались.

На основе этих данных ученые составили многофакторную систему, которая по набору данных о пациенте предсказывает риск развития желудочковой тахикардии у больных. Эта система представляет собой перечень показателей, на который врачу стоит ориентироваться при ведении пациентов после инфаркта. В факторы риска вошло наличие ишемической болезни сердца в анамнезе, высокие уровни маркера сердечной недостаточности NT-proBNP в крови, большая масса постинфарктного рубца на сердце, сократимость сердца и ЭКГ-параметр. Применение этой модели в клинической практике, по мнению авторов, позволит раньше и точнее выявлять риски внезапной сердечной смерти от желудочковой тахикардии.

«На следующем этапе мы продолжим наблюдать за пациентами, включенными в исследование, в течение 1–2 лет. По результатам обследования — МРТ сердца и многосуточного мониторинга ЭКГ — мы планируем установить взаимосвязь между особенностями структуры сердечной мышцы, его электрической активности и их роли в развитии аритмий спустя долгое время после инфаркта», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Елена Аверьянова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Терапия» Пензенского государственного университета.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.