Ученые впервые установили, что при конкуренции между болезнетворными грибами патогенное влияние их жидких выделений на развитие яровой пшеницы снижается. В экспериментах с культуральными жидкостями, если грибы выращивались по отдельности, они снижали массу проростков до 53,8%. Однако при совместном выращивании грибов растения развивались лучше: их масса повышалась на 56% по сравнению с проростками, на которые не действовал ни один микроскопический гриб. Полученные данные потенциально позволят разработать экологичные препараты для защиты растений от патогенных грибов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в журнале «Агрохимия».

По данным Росстата, урожаи яровой пшеницы составляют около 29% от всей произрастающей в России пшеницы. Урожаи этого злака, как и других растений, зависят не только от температурных условий, режима увлажнения и вносимых удобрений, но и от влияния патогенных почвенных микроскопических грибов — микромицетов, борьба с которыми подразумевает использование химических средств-фунгицидов. Разные виды микромицетов могут обитать на одних и тех же растениях пшеницы, конкурируя друг с другом за пищевые ресурсы и разрушая ткани растений. Однако данных о том, как микромицеты, обитающие совместно, изменяют развитие пшеницы, еще недостаточно. Изучение «отношений» между культурными растениями и микромицетами позволит уменьшить использование химических удобрений, выращивать безопасные и качественные продукты питания, а также достичь высоких урожаев.

Ученые из Новосибирского государственного аграрного университета и Новосибирского государственного педагогического университета установили, как четыре вида микромицетов (Bipolaris sorokinana, Fusarium poae, Fusarium oxysporum, Fusarium equiseti) влияют друг на друга и на развитие яровой пшеницы. Эти грибы — возбудители болезней более 200 видов культурных и диких растений во всем мире. Помимо того, что выбранные виды вызывают гнили корней, появление пятен на листьях и увядание растений, они способствуют накоплению в урожае токсичных соединений, опасных для человека и животных.

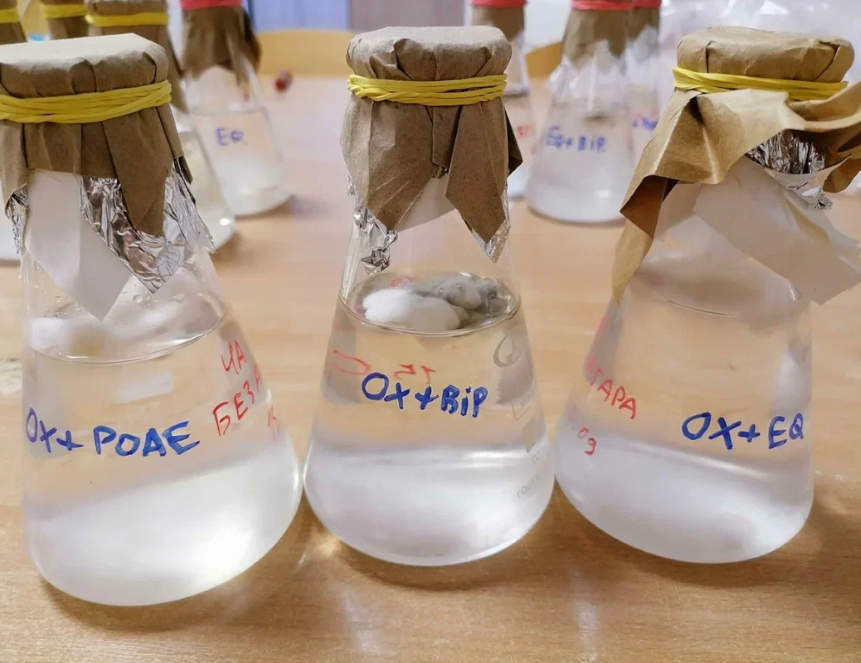

Исследователи выделили микромицеты из корней яровой пшеницы, произрастающей в Новосибирской области, и выращивали грибы раздельно и попарно на жидкой питательной среде в течение десяти дней. Затем авторы отобрали жидкость, сформировавшуюся в результате жизнедеятельности микромицетов, и на сутки поместили в нее семена яровой пшеницы. Контрольные семена опустили в дистиллированную воду на тот же срок. Далее семена проращивали во влажной камере в течение семи дней.

Эксперимент показал, что микромицет Fusarium poae в наибольшей степени снижал всхожесть семян — на 16%, гриб Fusarium equiseti укорачивал росток примерно в 2,5 раза и снижал его массу на 53,8%. Другой вид — Fusarium oxysporum — в большей степени влиял на развитие корня, уменьшая его рост примерно в 1,7 раза.

Однако совместное выращивание не только снизило патогенность грибов, но и улучшило показатели растений. Так, попарное выращивание грибов разных видов увеличило длину корней на 16–37%, ростков — на 1–4%, а массу проростков — на 24–44% по сравнению с группой контроля, то есть растениями, которые не подвергались воздействию грибов. Кроме того, если грибы выращивали вместе, то на зародышевых органах растений появлялись только пятна и не было признаков гнили, при этом вредоносность болезни не увеличивалась. Такой эффект связан с тем, что, конкурируя, микромицеты подавляют рост друг друга, а следовательно, снижается их патогенное влияние на растение.

«Наши результаты потенциально позволят снизить вредоносность патогенных микромицетов, например путем создания принципиально новых биологических препаратов для защиты растений, основанных на жидкостях, которые образуются при выращивании конкурентных грибов. В будущем мы планируем исследовать биохимические механизмы конкуренции микромицетов и возможности ее использования в защите растений», — рассказывает руководительница проекта, поддержанного грантом РНФ, Марина Селюк, кандидат биологических наук, доцент кафедры защиты растений Института фундаментальных и прикладных агробиотехнологий Новосибирского государственного аграрного университета.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.