Ученые БФУ имени Иммануила Канта с помощью квантово-химических расчетов предложили подход к определению ключевых спектральных маркеров, отличающих устойчивые к антибиотикам штаммы возбудителя туберкулеза от чувствительных вариантов. Полученные теоретические данные позволили уточнить результаты экспериментальных исследований, что важно для разработки новых методов экспресс-диагностики опасных штаммов в клинической практике. Результаты исследования опубликованы в Journal of Molecular Structure.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 1,2 миллиона человек во всем мире умирает из-за инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами. Особую опасность представляет возбудитель туберкулеза — бактерия Mycobacterium tuberculosis — с множественной лекарственной устойчивостью. В 2022 году было зарегистрировано около 410 тысяч новых случаев этого заболевания. При этом эффективность лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью оказывается около 63%, а средняя стоимость терапии гораздо выше, чем в случае обычного туберкулеза.

Существующие методы диагностики устойчивых штаммов Mycobacterium tuberculosis длительны — занимают от двух до восьми недель — или требуют дорогостоящего оборудования, а потому не всегда удобны и доступны в регионах с высокой заболеваемостью. Использование спектроскопии комбинационного рассеяния света для этой цели представляет собой принципиально новый подход — это анализ «молекулярного отпечатка пальцев» бактерий. Такой метод занимает всего несколько часов и прост в реализации, однако получаемые «отпечатки пальцев» — спектры рассеяния света бактериальными клетками — сложно интерпретировать. Из-за этого спектроскопию комбинационного рассеяния света еще не используют в клинической практике.

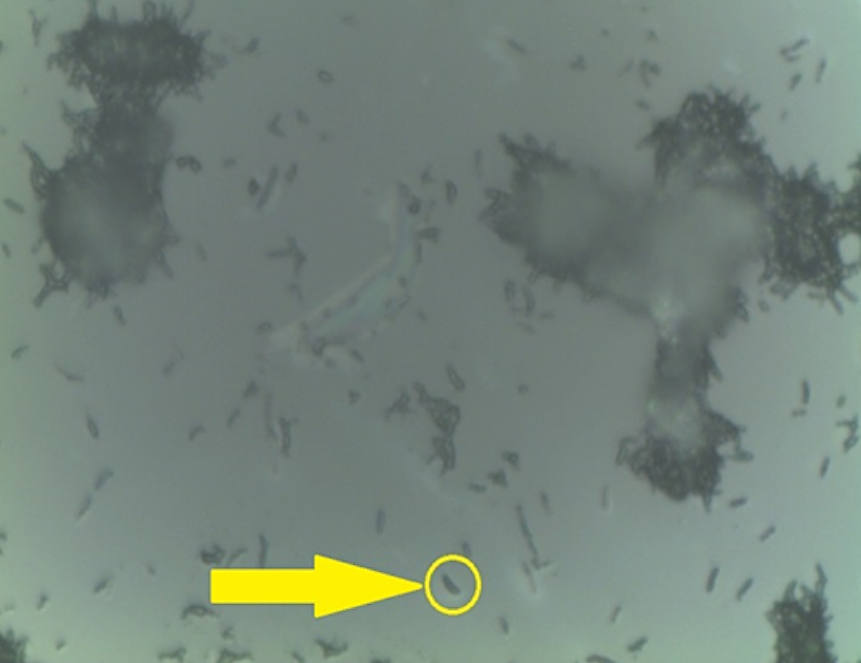

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград) с помощью рамановской спектроскопии получили спектры рассеяния света устойчивых к антибиотикам и чувствительных штаммов Mycobacterium tuberculosis, выделенных у пациентов с туберкулезом. Эти спектры позволили проследить особенности химического состава клеточных стенок микроорганизмов, в частности обилие и типы миколовых кислот, фосфолипидов и других компонентов.

Анализ показал, что в спектрах рассеяния есть ряд важных маркеров, по которым наиболее четко можно отличить устойчивые штаммы от чувствительных. Это сигналы на волновых числах 822 см-1, 1437 см-1, 1295 см-1 и 1061 см-1, которые соответствуют полосам арабиногалактана и альфа-миколовых кислот соответственно. Волновые числа отражают частоту колебаний молекулярных связей, а потому позволяют проследить различия в определенных классах химических соединений. Авторы подчеркивают, что по выявленным маркерам удается определить устойчивые к антибиотикам штаммы с точностью 92%.

Эти результаты особенно ценны тем, что позволяют перейти от простого наблюдения спектральных различий к их точному молекулярному объяснению. Понимание природы каждого маркера открывает возможность для создания более совершенных алгоритмов автоматической диагностики, где каждый сигнал будет не просто статистическим маркером, а конкретным указанием на определенные структурные изменения в бактериальной клетке.

«Полученные результаты открывают путь к созданию нового поколения диагностических систем, которые позволят сократить время диагностики туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью с нескольких недель до одного дня, что особенно критично для стран с высокой распространенностью этого заболевания, например государств Африки и Юго-Восточной Азии. Мы планируем дальнейшие работы по применению теоретических методов расчета колебательных полос спектров для сложных объектов: белков, рецепторов, клеточных стенок. Такие методы очень полезны для подтверждения экспериментальных данных», — рассказывает Андрей Зюбин, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией математического моделирования оптических свойств наноматериалов, старший научный сотрудник НОЦ «Фундаментальная и прикладная фотоника. Нанофотоника» БФУ имени Иммануила Канта.

Работа была проведена в рамках деятельности Северо-Западного центра математического центра Софьи Ковалевской.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.