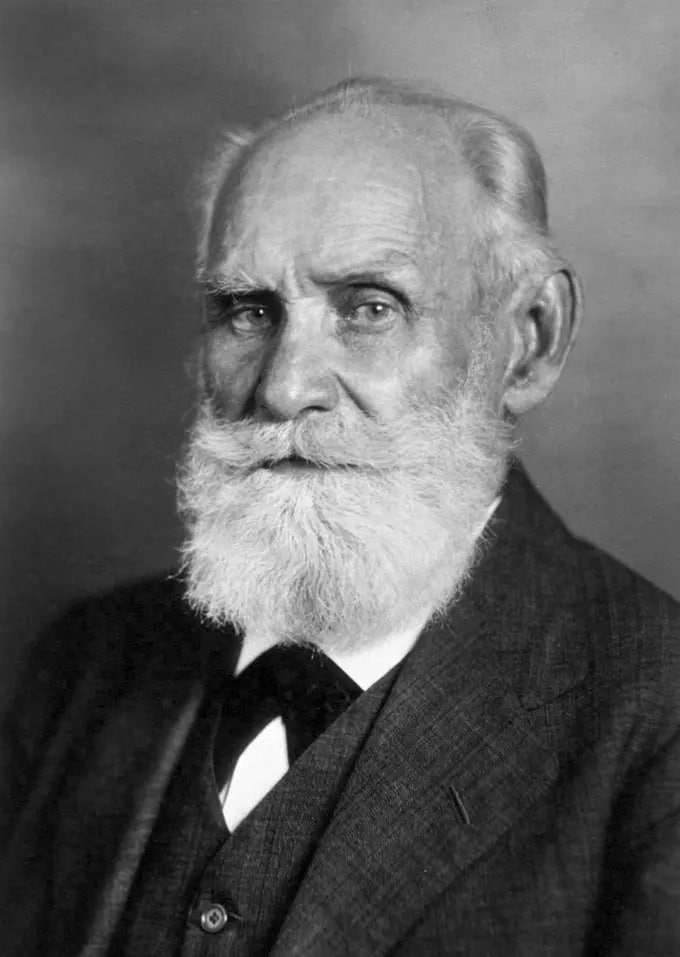

Мы продолжаем рассказ о лауреатах Нобелевской премии и номинантах на нее в обновленной рубрике «Путь к «Нобелевке», которую мы реализуем на целом ряде научно-популярных порталов совместно с национальной премией «Вызов». Писать о сегодняшнем персонаже очень непросто. Наш герой — первый нобелевский лауреат-россиянин, первый человек, второй раз номинированный на премию по физиологии или медицине, уже будучи нобелевским лауреатом, человек, ставший иконой ранней советской науки, человек, даже краткая биография которого займет толстую книгу, человек, вошедший в научные поговорки, человек очень непростого характера, конфликтный и умеющий любить и ненавидеть, а главное — всегда добиваться своего. В общем, Иван Петрович Павлов.

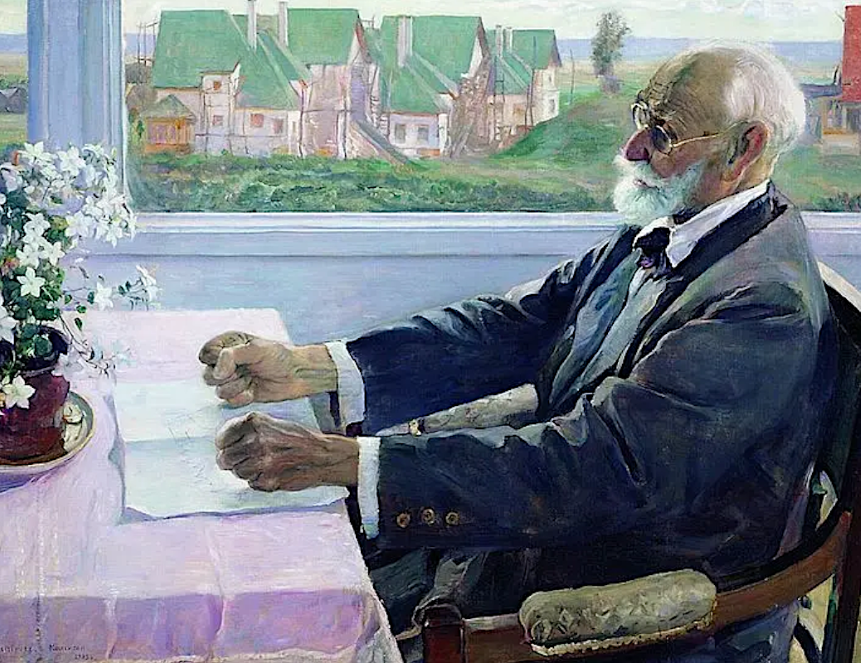

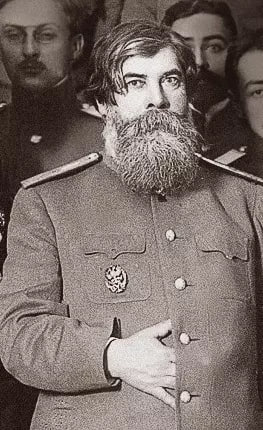

Иван Павлов. Wikimedia Commons

Иван Петрович Павлов

Родился 26 сентября 1849, Рязань, Российская империя.

Умер 27 февраля 1938 года, Ленинград, СССР

Нобелевская премия по физиологии и медицине 1904 года. Формулировка Нобелевского комитета: «За труды по физиологии пищеварения, расширившие и изменившие понимание жизненно важных аспектов этого вопроса» (in recognition of his work on the physiology of digestion, through which knowledge on vital aspects of the subject has been transformed and enlarged).

Будущий столп российской и мировой физиологии родился в семье священника. Петр Дмитриевич Павлов, начинавший свою духовную карьеру в одном из беднейших приходов Рязанской губернии, дослужился до поста настоятеля одного из лучших храмов губернского города. Родители, конечно же, хотели, чтобы Иван, будучи старшим сыном в семье, стал священником. Всего у Петра и Варвары Павловых было десять детей, половина из которых умерла в раннем возрасте, трое стали учеными, единственная дожившая до взрослого возраста сестра стала матерью пятерых детей, и только седьмой ребенок в семье, Сергей Павлов, стал, как и хотели родители, духовным лицом.

Тем не менее в семинарии и Рязанском духовном училище Ивану Павлову поучиться пришлось. О своем отношении с Богом он потом вспоминал: «Я… сам рационалист до мозга костей и с религией покончил… Я ведь сын священника, вырос в религиозной среде, однако, когда я в 15-16 лет стал читать разные книги и встретился с этим вопросом, я переделался и мне это было легко… Человек сам должен выбросить мысль о Боге».

Книги, которые привели его к расставанию с Богом, были разными: британский критик Георг Генри Леви, критик и теоретик революции Дмитрий Писарев, а затем Чарльз Дарвин. Так совпало, что в конце 1860-х годов правительство изменило положение, разрешив студентам духовных семинарий и училищ не становиться священниками, а продолжать образование в светских учебных заведениях.

Поскольку Дарвин никак не сочетался с карьерой священника, а тут еще и книга «Рефлексы головного мозга» Ивана Сеченова случилась у Павлова на последнем курсе семинарии, в 1870 году выбор в пользу естественных наук был сделан окончательно. Правда, семинаристы были ограничены в выборе специальностей, поэтому Иван Павлов поступил на юрфак Петербургского университета. Правда, там будущий лауреат проучился 17 дней и нашел способ перевестись на естественное отделение физико-математического факультета. Пять лет учебы он стажировался у выдающегося экспериментатора, славившегося филигранной операционной техникой, Ильи Циона, который изучал работу нервов.

Илья Цион. Wikimedia Commons

Потом Цион станет агентом Министерства финансов России во Франции, авантюристом, мошенником и даже вроде бы как одним из авторов скандальных фальшивых «Протоколов сионских мудрецов», но это потом. А в университете Цион предложил Павлову заняться изучением секреторной иннервации поджелудочной железы. Эта работа стала первым научным трудом Павлова, помимо всего, отмеченным золотой медалью университета. Именно у Циона Павлов научился виртуозной хирургической технике. Интересно, что, как и его отец, Иван был левшой, но постоянно тренировал правую руку, и в итоге он стал настолько виртуозен, что, по словам его помощников, «ассистировать ему во время операций было очень трудной задачей: никогда не было известно, какой рукой он будет действовать в следующий момент. Он накладывал швы правой и левой рукой с такой скоростью, что два человека с трудом успевали подавать ему иглы с шовным материалом».

В 1875 году Ивана Сеченова «выдавили» из Медико-хирургической (ныне — Военно-медицинской) академии, он уехал в Одессу, и место профессора понадеялся занять Цион. Следуя за своим учителем, Павлов, получив степень кандидата естественных наук, поступил на третий курс академии, с которой потом будет связана его научная карьера.

Но все наладилось не сразу. Сначала Циону тоже пришлось уехать: выяснилось, что он еврей, и руководство академии воспрепятствовало получению Ционом кафедры. Павлов отказался работать с преемником учителя и стал ассистентом уже в Ветеринарном институте, а в 1877 году уехал в тогда немецкий Бреслау (сейчас Вроцлав в Польше). Сначала он работал у мэтра по пищеварению Рудольфа Гейденгайна, а затем — у Сергея Боткина. В его клинике он получил медицинскую степень и заведовал фактически всей научной работой как по физиологии, так и по фармакологии. Именно в клинике Боткина в 1879 году начались работы Павлова по пищеварению. Они продолжались почти четверть века, с небольшими перерывами на работы по кровообращению. Почти десять лет Павлов учился делать желудочную фистулу — отверстие в желудке, через которое экспериментатор мог получать постоянный доступ к желудку подопытного животного.

Павлов со студентами Военно-медицинской академии и подопытной собакой. Wikimedia Commons

Сделать такую операцию было очень трудно, ведь желудочный сок, сразу же изливавшийся через разрез, разъедал рану и переваривал и брюшную стенку, и кишечник. Павлов научился сшивать кожу и слизистую, окантовывать фистулу металлической трубкой и закрывать ее пробкой.

В 1881 году Павлов вернулся в Россию, наладив отношения с Медико-хирургической академией. Впрочем, тогда случилось и более важное событие: в 1881 году он женился на ростовчанке Серафиме Карчевской, в очередной раз пойдя против воли родителей. Они были против, во-первых, из-за еврейского происхождения невесты сына, а во-вторых, они-то уже нашли сыну невесту, дочку петербургского чиновника. Тем не менее Иван решил по-своему и, получив скромные средства от родителей невесты, уехал в Ростов-на-Дону венчаться. Только после брака Павлов задумался о своем финансовом благополучии, ведь пришлось заботиться о жене. Жить пришлось у младшего брата Дмитрия, который работал у Менделеева, имел казенную квартиру и пустил их пожить к себе на ближайшие 10 лет.

Сразу же обрушились и еще несчастья: умер первенец. Тем не менее у Павлова (не без помощи жены) нашлись силы доделать докторскую диссертацию «О центробежных нервах сердца».

В апреле 1884 года руководство Военно-медицинской академии (как теперь уже именовалась Медико-хирургическая академия) готовилось послать две кандидатуры для годичной научной командировки за границу. Тогда это была стандартная практика для крупных вузов. Претендентов было трое: юный Владимир Бехтерев, столь же юный клиницист Сергей Левашов (ученик Боткина) и более взрослый и опытный Иван Павлов. К негодованию Павлова выбрали Бехтерева и Левашова. Шум был знатный, Павлов получил все-таки свою командировку, но, как считается, именно с этого момента началась вражда между Бехтеревым и Павловым (более активная со стороны второго). Тогда они были молодыми учеными, но когда они возглавили научные школы… Впрочем, противостояние Бехтерева и Павлова — это отдельная тема.

Владимир Бехтерев. Wikimedia Commons

А исследования желудочной системы продолжались. После трех лет работы за границей (где он учился, в том числе и у основателя экспериментальной психологии Вильгельма Вундта, как и Бехтерев, и у автора основополагающих работ по иннервации сердца и сосудов Карла Людвига) Павлов продолжил исследования в Петербурге.

Главное, что удалось показать за десятилетия Павлову, — это полноценное описание того, как последовательно работает вся пищеварительная система, как последовательно включаются слюнные и дуоденальные железы, желудок, поджелудочная железа и печень, какие ферменты они добавляют к пище, что делают с ней, как расщепляют белки, жиры и углеводы, как это все всасывается в кишечнике. Фактически он полностью создал физиологию пищеварения.

Итог был подведен в 1903 году: член-корреспондент Академии наук, профессор Павлов сделал триумфальный доклад на XIV Международном медицинском конгрессе в Мадриде. Год спустя — Нобелевская премия.

«Благодаря работе Павлова мы смогли продвинуться в изучении этой проблемы дальше, чем за все предыдущие годы, — сказал на церемонии вручения представитель Каролинского института Карл Мернер, традиционно представляющий заслуги кандидатов. — Теперь мы имеем исчерпывающее представление о влиянии одного отдела пищеварительной системы на другой, то есть о том, как отдельные звенья пищеварительного механизма приспособлены к совместной работе».

Чучело одной из собак Павлова. Wikimedia Commons

Как вы заметили, до сих пор мы ни разу не упомянули условный рефлекс, который и принес Ивану Павлову народную известность. Потому что исследования его начались за два года до получения Нобелевской премии.

Вот схема одного из экспериментов, названным «мнимым кормлением»: он проделал два «окошка», две фистулы в стенке желудка и в пищеводе. Пища, которой кормили прооперированную и вылеченную собаку (Павлов тщательно заботился о своих животных), не доходила до желудка и вываливалась из отверстия в пищеводе наружу. Однако желудок успевал получить сигнал, что пища в организм поступила, и начинал готовиться усиленно выделять необходимый для переваривания сок. Его получали из второй фистулы и исследовали.

Можно было варьировать пищу и наблюдать, как соответственно меняется химический состав желудочного сока. А главное, впервые удалось экспериментально доказать, что работа желудка зависит от нервной системы и управляется ею. В описанном эксперименте пища не попадала непосредственно в желудок, однако сок начинал выделяться. Это означало, что сигнал о выделении желудочного сока пришел по нервам, идущим от рта и пищевода. Если же перерезать идущие к желудку нервы, то сок переставал выделяться.

Именно Павлов разделил рефлексы на условные (выработанные обучением) и безусловные (врожденные). Собственно, Павлов и создал первый в мире институт по изучению высшей нервной деятельности, в первую очередь условных рефлексов. Теперь это Институт физиологии, носящий его имя. И именно за труды по условным рефлексам Павлов мог стать дважды нобелевским лауреатом по физиологии и медицине. С 1925 по 1930 год его номинировали на Нобелевскую премию четырнадцать раз!

А что касается анекдотов о том, как Павлов собак мучил, приведем слова самого Ивана Петровича: «Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрек, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм. Но переношу это в интересах истины, для пользы людям. А меня, мою вивисекционную деятельность предлагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе с тем истребление и, конечно, мучение животных только ради удовольствия и удовлетворения множества пустых прихотей остаются без должного внимания.

Тогда в негодовании и с глубоким убеждением я говорю себе и позволяю сказать другим: нет, это не высокое и благородное чувство жалости к страданиям всего живого и чувствующего; это одно из плохо замаскированных проявлений вечной вражды и борьбы невежества против науки, тьмы против света!»

Ну а в самом конце нашего материала мы бы хотели полностью привести письмо Павлова к научной молодежи, написанное им на закате жизни, в 1935 году. Привести — и подписаться под каждым словом.

«Что бы я хотел пожелать молодежи моей родины, посвятившей себя науке?

Прежде всего — последовательности. Об этом важнейшем условии плодотворной научно работы я никогда не могу говорить без волнения. Последовательность, последовательность и последовательность. С самого начала своей работы приучите себя к строгой последовательности в пополнении знаний.

Изучите азы науки, прежде чем пытаться взойти на ее вершины. Никогда не беритесь за последующее, не усвоив предыдущего. Никогда не пытайтесь прикрыть недостатки своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил ваш взор своими переливами этот мыльный пузырь, он неизбежно лопнет, и ничего кроме конфуза у вас не останется.

Приучите себя к сдержанности и терпению. Научитесь делать черную работу в науке. Изучайте, сопоставляйте, накопляйте факты.

Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не могло бы поднять ее ввысь, не опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого. Без них вы никогда не сможете взлететь. Без них ваши "теории" — пустые потуги.

Но изучая, экспериментируя, наблюдая, старайтесь не оставаться у поверхности фактов. Пытайтесь проникнуть в тайны их возникновения. Настойчиво ищите законы, ими управляющие.

Второе — это скромность. Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как бы высоко не оценили вас, всегда имейте мужество сказать себе: я невежда. Не давайте гордыне овладевать вами. Из-за нее вы будете упорствовать там, где нужно согласиться, из-за нее вы откажетесь от полезного совета и дружеской помощи, из-за нее утратите веру объективности.

В том коллективе, которым мне приходится руководить, делает атмосфера. Мы все впряжены в одно общее дело, и каждый двигает его по мере своих сил и возможностей. У нас зачастую и не разберешь — что "мое", а что "твое", но от этого наше общее дело только выигрывает.

Третье — это страсть. Помните, что наука требует от человека всей его жизни. И если бы у вас было две жизни, то их бы не хватило вам. Большого напряжения и великой страсти требует наука от человека. Будьте страстны в вашей работе и ваших исканиях».

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.