«Российские древности» уже рассказывали о ярославских памятниках древнерусской архитектуры в материале о церкви Ильи Пророка и о церкви Николы Рубленого. Настало время продолжить рассказ о храмах Ярославля. Сегодня речь пойдет о Богоявленском храме, прекрасном образце ярославского зодчества XVII века и изразцового декора.

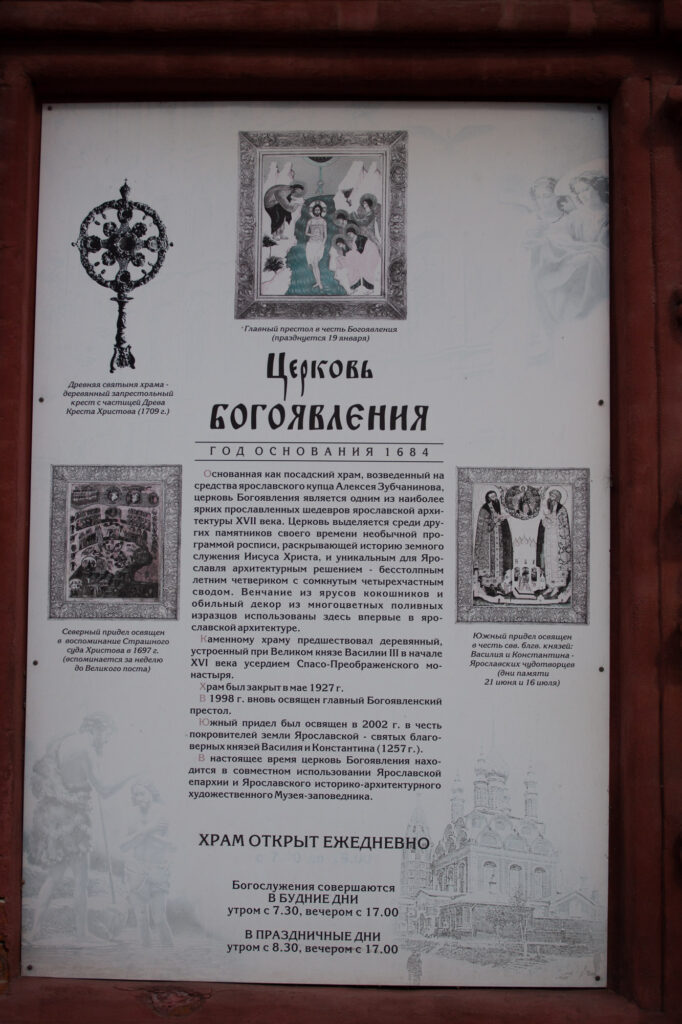

Исследователи расходятся в датировке появления деревянной Богоявленской церкви. Есть некоторые основания предполагать, что она могла существовать в домонгольские времена. Однако первое документально подтвержденное упоминание содержится в приписке к жалованной грамоте Василия III Спасо-Преображенскому монастырю от 1511 года, согласно которой обители была отдана земля за посадом, где должно было возвести храм Богоявления Господня. Никаких сведений об облике церкви не сохранилось. Однако можно предполагать, что храм не бедствовал, ведь к началу XVII века городской посад значительно разросся и жители Богоявленской слободы, получившей название от храма, были его прихожанами.

Открытка 1913 года

Открытка с негатива П.И. Иваницкого, издана магазином «Полиграф» в 1904–1909

Разрушительный пожар 1658 года, в результате которого выгорела бóльшая часть городского посада, дал старт каменному строительству. Новые здания и сооружения особого значения, включая храмы стали активно возводить с использованием камня и кирпича. В период с 1660 по 1690 годы на местах сгоревших отстраивались новые каменные церкви. Известно, что строительство велось силами мастеров Ярославля, что в свою очередь стимулировало появление новых форм, пропорций, стилей, оформления.

Вид со стороны колокольни. Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Значительную часть храмов второй половины XVII века составляли четырехстолпные с пятиглавым завершением. По мере появления новых храмов доводилось до совершенства декоративное убранство. Сочетание орнаментов из фигурного кирпича, тонкой резьбы, росписей и изразцов придавало церквям исключительно нарядный и завершенный вид, не умаляя и не искажая архитектурной композиции.

Северный фасад. Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Храм Богоявления Господня возводился в период 1684-1693 гг. на средства богатого ярославского купца Алексея Зубчанинова и стал одним из первых бесстолпных в Ярославле, в чем исследователи видят явное влияние московской зодческой школы. Четверик основного объема переходит в два ряда фигурных кокошников, которые перекрывает почти плоская крыша.

Главы храма. Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Кокошники. Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Подобный прием ранее в церковном строительстве мастерами Ярославля не использовался. Пять высоких глухих барабанов завершаются луковичными главами. Центральная значительно крупнее, чем четыре, расположенные по углам. С трех сторон храм обхватывали галереи. В северной галерее располагался придел в воспоминание Страшного суда, в южной — теплый придел Дмитрия Прилуцкого. Восьмигранная колокольня с шатровым завершением была выстроена у северо-западного угла церкви.

Завершение колокольни. Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Интересно, что бесстолпные московские церкви, как правило, небольшие и компактные. А Богоявленский храм несмотря на эту особенность конструкции представляет собой сооружение внушительное, монументально-величественное.

Изразцовый декор. Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Богоявленская церковь отличается искусным и богатым декором наружных стен и внутренних интерьеров. Ленты цветных изразцов с растительными орнаментами опоясывают основной четверик, изразцы, расположенные отдельно на стенах, расставляют дополнительные акценты.

Изразцовый декор. Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

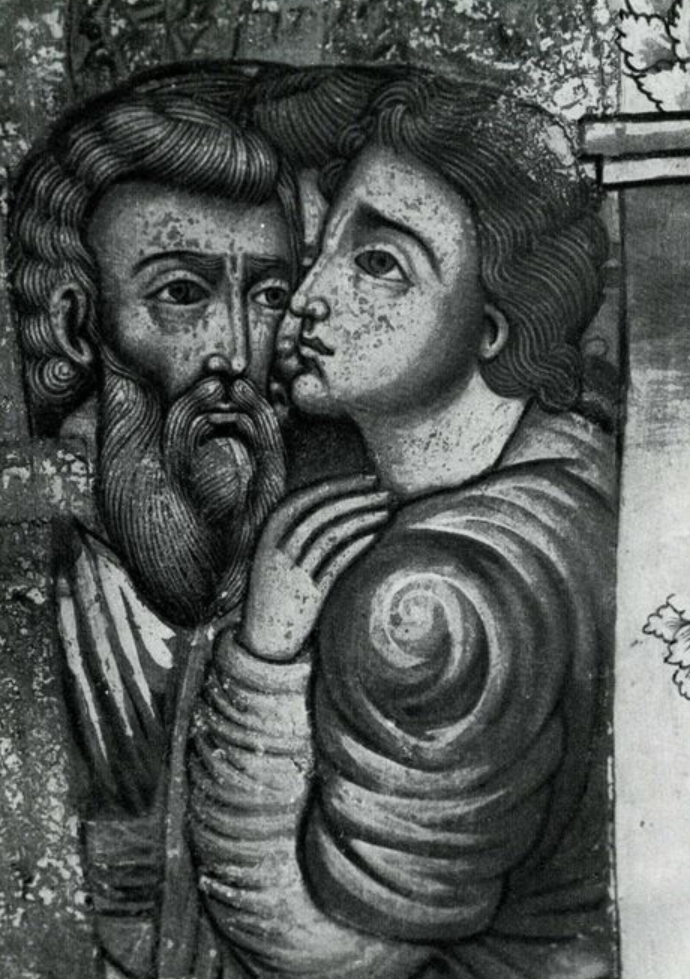

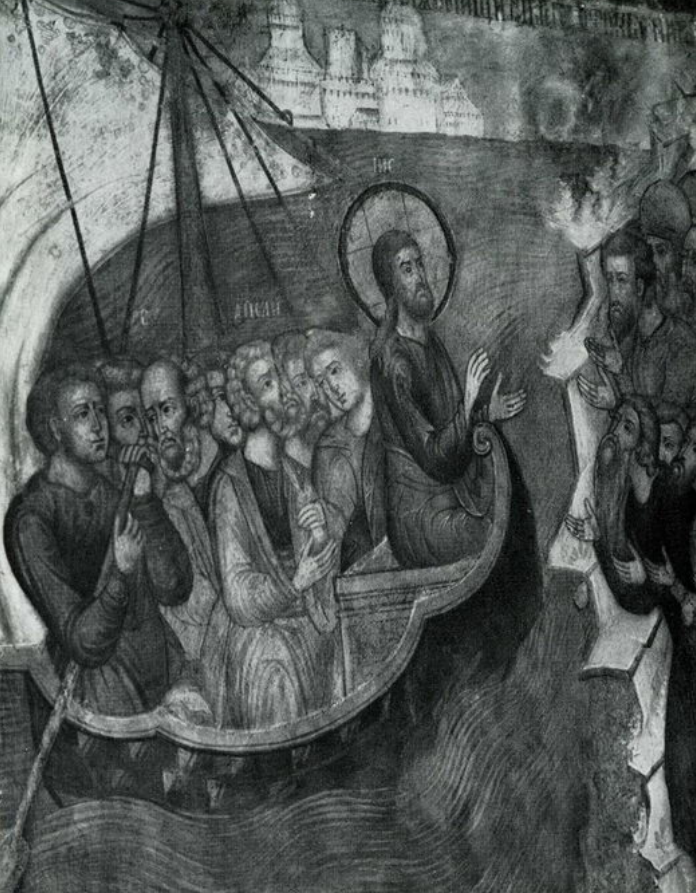

Роспись внутреннего объема, вероятно, была начата в 1692 году. Установить достоверно авторов росписей не представляется возможным, также как и точные даты. Однако, неоднородный характер свидетельствует о том, что над внутренними объемами храма трудились разные коллективы в разные периоды. Своды, как отмечают исследователи, могут принадлежать артели известного ярославского мастера Дмитрия Плеханова. В пользу этого говорит монументальность и цветовая гамма росписей. В какой-то момент артель Плеханова сменила другая группа художников, росписи стен выполнены в более сдержанном ключе.

Фрески церкви Богоявления (из книги Эллы Добровольской и Бориса Гнедовского «Ярославль. Тутаев»)

Вообще стоит отдельно отметить, что в конце XVII века монументальная живопись переживала настоящий бум, толчком которому послужило массовое строительство каменных храмов. Коллективы ярославских художников за полвека расписали более 50 храмов, оттачивая техники и мастерство. При этом художественное оформление захватывало не только основные церковные объемы, но также и галереи, приделы, крыльца и даже фасады.

Вот что пишут исследователи Элла Добровольская и Борис Гнедовский в своей работе «Ярославль. Тутаев»:

Художники-монументалисты конца XVII в. в совершенстве овладели прогрессивным для своего времени художественным языком. Композиции на религиозные сюжеты они насыщают бытовыми подробностями, сказочное и фантастическое переплетается у них с естественным и жизненным. С особой щедростью обогащают они росписи роскошными орнаментами, изображением богатой утвари, замысловатой мебели, причудливой архитектуры. Из современных им европейских гравюр и новых русских книг эти мастера черпали сюжеты, дополняя их иногда даже светскими текстами. Значительную роль начинает играть разнообразный пейзаж, повышающий эмоциональное звучание то драматических, то лирических сцен. Художники разрабатывают сложные философские проблемы; иллюстрируя полусветские литературные произведения, они показывают примеры нравственного совершенства и борьбы с пороками. Все больше появляется сюжетов, рассказывающих о реальных исторических событиях.

Западный фасад. Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Что касается Богоявленской церкви, то богатые росписи отличает сюжетное разнообразие и глубокая детализированная подача известных евангельских событий. Примечательно, что росписи, состоящие из 320 сюжетных клейм, прекрасно сохранились до наших дней. Особенности архитектурной конструкции повлияли на художественную композицию внутри. В отсутствие световых барабанов акцент был сделан на художественно-смысловое наполнение сводчатого потолка, четыре сомкнутые части которого содержат сюжеты, посвященные евангельским праздникам. Есть основания предполагать, что богоявленские своды стали последней работой костромского изографа Гурия Никитина.

Искусная живопись покрывает не только стены, но и оконные откосы и арки, порталы и алтарные плоскости.

Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Совершенно неудивительно, что для столь богато украшенного храма был заказан не менее роскошный барочный иконостас, который специалисты датируют периодом конца XVII — началом XVIII веков. Предположительно, над живописью иконостаса трудились Семен Спиридонов Холмогорец и его брат Василий. Шестиярусная композиция украшена фигурами ангелов и резным орнаментом в виде виноградных гроздьев.

Пожар 1753 года нанес довольно серьезный ущерб верхней части храма. Следствием стала замена кровельного покрытия. Черепицу сменила металлическая кровля. Пострадавшие от огня главки барабанов были заменены на новые, сложной барочной формы.

Помимо развития ярославской школы живописи активное строительство большого количества каменных храмов стимулировало и развитие других ремесел. Разнообразная церковная утварь выполнялась местными мастерами таким образом и с таким тщанием, что превращалась в предметы высокого искусства. Чеканщики, резчики, кузнецы не оставляли без внимания ни одной детали интерьера и обихода.

Несмотря на тот факт, что приход Богоявленской церкви не был особо богат — основная паства состояла из ремесленного и крестьянского люда — храм имел богатое собрание церковных книг, в том числе в изысканных серебряных и золотых окладах. Здесь, судя по описям, хранились три особо почитаемые святыни: напрестольный крест с частицей Креста Господня, резная деревянная глава Иоанна Предтечи на блюде и огромный резной запрестольный крест, уникальный образец резьбы по дереву. К сожалению, первые две святыни считаются бесследно утраченными.

В целом облик храма Богоявления сегодня не слишком отличается от первоначального. В этом смысле он является счастливым примером архитектурного памятника, не затронутого бурными историческими событиями самым радикальным образом.

Конечно, столь сложное сооружение не могло обойтись без «подновлений» различного свойства. Так, в начале 1800-х Семеном Завязошниковым были подновлены стенные росписи (нижний ярус). А в 1830 году начался ремонт Димитровского придела, где были обнаружены многочисленные трещины в стенах и оседание фундамента. В результате ремонтно-восстановительных работ придел обзавелся собственным крыльцом, проход из главного храма был заделан, над алтарем появилась главка. Спустя 14 лет, ремонту подвергся и северный придел. В 60-х годах XIX века реставрационные работы коснулись алтарной живописи. В ходе ремонта фасадов в 1886 году была проведена замена изразцов. К сожалению, секрет изготовления изначальных изразцов оказался утрачен, новые представляли из себя копии из алебастра, покрытые масляными красками.

Церковь Богоявления Господня, Ярославль, архивная фотография. Источник

Но наступление советского периода не могло не сказаться на состоянии храма. Белогвардейский мятеж и его жесткое подавление обернулись для Ярославля серьезными разрушениями. Богоявленский храм, в частности, лишился кровли и кокошников, под артобстрелами пострадали главы и стены, южный придел выгорел полностью. Несмотря на разрушения, службы в церкви продолжились.

Фотография начала ХХ века. Источник

В 1920 году реставрационная комиссия провела осмотр и оценку состояния храма, и было предложено провести ремонтные работы. Однако средств на восстановление не было. А спустя два года церковь фактически разграбили.

В 1927 году храм был закрыт и передан музею, а уже в 1929 встал вопрос о его полном сносе. К счастью, этого удалось избежать. До середины XX века Богоявленская церковь, уже признанная выдающимся архитектурным памятником, использовалась не по назначению, что лишь ухудшило ее состояние. Масштабные ремонтно-реставрационные работы начались только в 1950-х годах. Тогда были восстановлены церковные главы, пояса кокошников, изразцовый декор, внутренняя живопись укреплена и промыта.

Храм в советское время. Скан с домашней пленки. Источник

В 1973 году храм открылся в качестве музея, с экспозициями. Уже в XXI веке на храме появилась необычная изразцовая памятная доска в честь художника-керамиста Алексея Алексеевича Егорова (1931-1992), реставратора изразцового декора ярославских храмов, Богоявленского — в том числе.

Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Лишь в 1999 году церковь Богоявления была возвращена Русской Православной Церкви. Первые богослужения после значительного перерыва прошли в 2002 году.

Фото Алексея Паевского, апрель 2022 года

Сегодня Богоявленский храм является архитектурной жемчужиной Ярославля, городской доминантой, центром притяжения прихожан и туристов.

Автор: Мария Буклаева

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.