Сегодня «Российские древности» отправятся в Сочи, чтобы навестить один из многих малоизвестных памятников византийского времени эпохи Абхазского царства — храм-крепость у села Монастырь, который расположен в 20 с небольшим километрах от аэропорта Сочи и в 33 километрах от Красной Поляны, на скале над Новым Краснополянским шоссе с правой стороны. Главный редактор портала Алексей Паевский совершил небольшое восхождение к нему в День России и юбилей нашего проекта. Если вы захотите повторить этот путь, знайте — это возможно для любого здорового человека, но потребуется некоторая сноровка, удобная одежда и трекинговая обувь. Не стоит отправляться в это путешествие с маленькими детьми или в плохую погоду — это может быть опасно.

Мост через Мзымту. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Для начала о самой дороге. Заходить на храм нужно от села Монастырь, с площадки, откуда отправляются на водопады Пасть дракона: перейти по железному навесному мосту реку Мзымту (интересно, что с другой стороны моста написано, что он — в аварийном состоянии и проход закрыт), затем спуститься ко входу в Сочинский национальный парк. Здесь с вас возьмут плату за вход в сам парк — 250 рублей (можно оплатить и на сайте парка).

Путь к подъему на храм. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Дальше предстоит двигаться вправо — под и вдоль железнодорожной эстакады, а затем перейти ручей Глубокий Яр по небольшому железному мостику и оказаться на площадке, с которой начинается подъем к водопадам. Деревянная вымостка и лестница вверх в левой части площадки — это на водопады, нам же нужно подойти к правой части и разглядеть там небольшую тропинку, засыпанную курумником и круто поднимающуюся в гору. Нам — туда.

Начало пути. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Дальше мы поднимаемся несколько десятков метров до развилки и идем по правой тропе. Местами дальше кто-то пробросил канаты, чтобы подниматься было легче. Эта тропа приведет нас прямо к храму. Так что вперед — и осторожнее на спуске, здесь он тоже коварен.

Тропа на храм. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Тоже тропа на храм. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

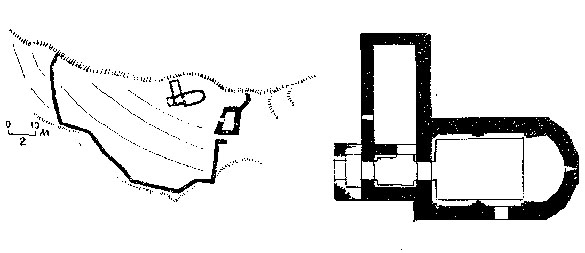

Памятник был обнаружен в 1948 году, а обследован двумя десятками лет позже. Данные о храме были впервые опубликованы археологом Юрием Вороновым в книжке «Древности Сочи и его окрестностей», где на сегодняшний день размещена единственная публикация плана этого уникального сооружения. Действительно, как пишет В. Б. Ковалевская, «случаев, когда церковь находилась бы на таком труднодоступном месте и была окружена крепостными сооружениями, ранее не встречалось».

План храма и крепости, опубликованный Вороновым

Храм был поставлен на государственную охрану на основании решения Краснодарского крайисполкома № 540 от 31 августа 1981 г. Паспорт объект культурного наследия был составлен в 1982 г. С. П. Орловским.

Паспорт сообщает, что здание выстроено в два строительных периода: первый период — строительство базилики, второй — прямоугольного двухчастного помещения, вытянутого в направлении север — юг и использовавшегося в качестве притвора и «трапезной». Вероятно, тогда же была выстроена ограда с башней. По археологическому материалу комплекс датируется им IX–X веком.

Охранная табличка. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Стены главного зала храма поднимались на высоту 4–5 метров, местами достигнув 10–12 метров. Зал церкви разделен пилястрами на два объема.

Одна из пилястр храма. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Воронов пишет: «С запада к храму примыкает придел, южная стена которого сохранилась почти полностью. В ее верхней части выступает камень, служивший, вероятно, опорой для арки свода. Здесь же видны и основания дверных арок. В придел вели два входа: с запада и с севера. Северный вход соединял придел с обширным помещением, имевшим два этажа. Первый служил, вероятно, погребом. Второй этаж освещался с помощью окон, остатки которых сохранились в западной стене. К западу от первого придела отмечена площадка, где, по свидетельству старожилов, еще в конце 40-х годов возвышались каменные столбы высотой 3–4 м.

Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Монастырский храм расположен на территории небольшого укрепления, от которого сохранились стены и большая башня. Она охраняла крепостные ворота, находившиеся юго-восточнее храма. Стены крепости сложены из грубо обработанного камня панцирной кладкой на известковом растворе. Собранный по склонам в крепости и у храма материал включает обломки кирпича, плоской и гнутой черепицы, которой был покрыт храм, пифосов, кувшинов, кухонной посуды, прясел, датируемых IX–X вв. н. э.».

Остатки башни. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

В 2007 году крепость была раскопана (но результаты раскопок до сих пор ждут публикации) и отреставрирована/законсервирована в 2010 году, для чего компанией «Памятники Кубани» была проведена целая операция. Вот как о ней пишут авторы в посвященной реставрации храма научной статье:

«Расположение памятника на крутом обрывистом участке отрога и отсутствие нормального доступа к нему потребовало большой и сложной подготовительной работы. С помощью механических лебедок на высоту 150 метров было поднято около 13 тонн строительных материалов. При помощи системы насосов и шлангов подавалась вода общим объемом не менее 8 тонн. Электроснабжение объекта обеспечивалось за счет поднятого на высоту 150 метров кабеля.

Внутри храма. Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Подъем сотрудников реставрационной бригады и ценного оборудования решился за счет устройства трапов длиной около 200 м, с уклоном до 45 градусов, снабженных страховочными леерами.

Мероприятия по сохранению памятника включали в себя два основных компонента: как собственно консервация, направленная на стабилизацию его физического состояния, так и реставрация, решавшая задачи частичного восстановления древнего церковного здания».

Что же это была за постройка?

Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Как отмечают сегодня специалисты Субтропического научного центра РАН, которые с 2024 года начали работу над каталогом христианских святынь Сочи, комплекс, существовавший в IX–Х веке во время развитого Абхазского царства и включавший в себя храм и крепостные сооружения, имел как минимум три назначения.

Во-первых, культовое — это была христианская церковь.

Во-вторых, это был перевалочный пункт, на террасах которого могли отдохнуть путники и караваны, шедшие по древнему торговому пути со стороны Абхазии к Мзымте: у храма сохранились остатки жилых или хозяйственных пристроек.

Аэрофотосъемка, сделанная специалистами Субтропического научного центра РАН в 2024 году

В-третьих, сигнальное: башня крепости, остатки которой тоже сохранились, была включена в цепь сигнальных башен. С одной стороны с крепости было видно поселение в районе села Кепша, на котором были площадки для сигнальных костров, с другой с него открывается отличный вид на гору Сахарная Головка, где тоже сохранились остатки храма. Поэтому в случае необходимости какие-то сигналы могли передаваться за считанные минуты от Красной Поляны (где распологалась Ачипсинская крепость, которую мы уже посетили и описали).

Предположительный внешний вид храма-крепости. Фото: Иван Аборнев

В 2024 году специалисты Субтропического научного центра РАН посетили храм для того, чтобы в рамках создания каталога христианских святынь провести фотограмметрическую фиксацию остатков храма и уточнить его планы. В результате мы получили не только новые научные данные, но и прекрасное видео.

Фото Алексея Паевского, июнь 2025 года

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.