Каждый город в старину встречал путника еще на подъезде чем-то приметным. Чаще всего это был храм, или даже несколько. Более половины тысячелетия людей, приезжающих в Великий Новгород из Москвы, на въезде в город встречали два храма, по обе стороны дороги. Построенные приблизительно в одно и то же время, расписанные одинаково непохоже на все остальное, что было создано в Новгороде, церкви в соседних деревнях разделили одну, но удивительную судьбу. После 600 лет жизни им суждено было погибнуть, чтобы потом возродиться вместе с росписями. Одна из них — церковь Спаса из бывшего села Ковалево.

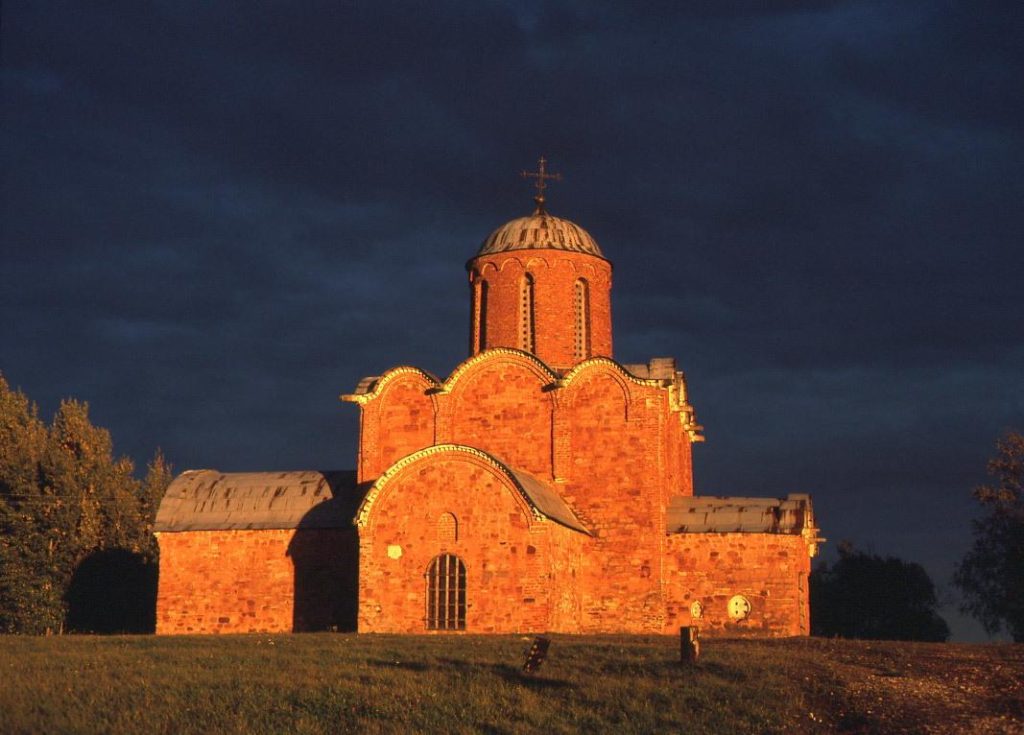

Храм в 2013 году. Фото: Снежана Шабанова

Церковь была построена в 1345 году неким Акинфом (или Онцифором) Жабиным. Судя по всему, это был весьма богатый боярин, но, как ни странно, не занимавший высоких должностей в боярской республике Новгорода. В любом случае, на страницах источников Жабин появляется из небытия всего лишь раз: для того, чтобы выстроить храм и снова уйти в неизвестность (как впрочем, единожды через 35 лет появятся и заказчики росписи).

Церковь Спаса на Ковалеве. Рисунок из альбома. «Виды новгородских церквей». Середина XIX в. Л. 52. РГБ

То ли чуть раньше постройки, то ли одновременно с ней здесь был основан мужской монастырь, который просуществовал до реформы 1764 года.

Снимок 1910-х годов. Из фондов Новгородского музея-заповедника

Это очень и очень необычное здание, которое отличалось от построек того времени. При этом мы до сих пор точно не знаем, насколько именно: до Великой Отечественной войны храм не был тщательно обмерен и зафиксирован, поэтому некоторые особенности его конструкции, видимо, навсегда погибли в войну. Но очень многое сказать можно.

Храм в 2013 году. Фото Алексея Паевского

Владимир Седов пишет, что в архитектуре храма заметны все три «источника вдохновения» новгородской архитектуры середины XIV века, времени, когда зодчество Великого Новгорода стояло на распутье: домонгольского новгородского зодчества, смоленской архитектуры и европейского романского, а затем и готического строительства.

Сложенный из красного ракушечника, плитняка и большеразмерного кирпича кубической формы невысокий четырехстолпный храм окружен тремя притворами разного размера, формы и назначения. Одновременно со зданием были построены западный и северный притворы, а в 1370-х годах, по-видимому, появился и южный.

Западный притвор служил входным тамбуром — папертью, а северный — двухэтажный — вообще не соединялся с храмом и использовался как кладовка (впрочем, в Великом Новгороде купцы так активно строили каменные храмы еще и потому, что они служили своего рода несгораемым шкафом, и хранили в них свои сокровища. Кстати, в самом храме Спаса тоже обнаружено несколько пустых ниш-тайников). В верхнем, арочном проеме этого притвора была звонница, которую хорошо видно на старых снимках. Южный же притвор сначала был усыпальницей, вероятнее всего именно там похоронили сначала заказчика храма, а затем и заказчиков росписи. Судя по вмонтированному в стену кресту, притвор поставлен над уже существовавшим захоронением.

Храм со стороны северного притвора со звонницей. Апрель 2021 года. Фото Алексея Паевского

В стенах южного притвора до сих пор видны традиционные для новгородского зодчества закладные кресты: как «мандаловидные», так и более обычной формы. Вл.В. Седов считает это еще одним признаком более позднего времени постройки притвора: впервые в новгородском зодчестве закладные кресты появляются, кажется, в храме Федора Стратилата на Ручье 1361 года.

Храм в 2004 году. Фото Алексея Паевского

Храм в июле 2020 года. Вид со стороны северного притвора. Крест погнут. Фото Алексей Паевский

Закладные кресты храма. Фото Алексей Паевский.

Закладные кресты храма. Фото Алексей Паевский.

Структура фасадов тоже во многом была связана с наличием первоначальных пристроек: лопатки на фасадах были лишь угловые, а в центральной части фасадов расположили небольшие вертикальные участки кладки, консоли, обозначающие места лопаток. Интересным получилось решение юго-западного угла здания: судя по всему, толщины фундамента под западную стену не хватило для того, чтобы разместить в нем внутристенную лестницу — и в итоге зодчие отказались от угловой южной лопатки на западной стене, увеличив толщину стены. «Был ли это осознанный прием или решение, которое было найдено в ходе строительства — сказать трудно», — пишет историк архитектуры Илья Антипов в четвертом томе «Истории русского искусства в 22 томах».

Храм в апреле 2021 года. Фото Алексея Паевского

Что же касается готических элементов, то это, в первую очередь, окно жертвенника основного объема храма, завершенное на два ската — пятигранное по форме и стрельчатая ниша в два уступа, которая была очень хорошо видна на фасаде четверика до постройки южного притвора, что видно на послевоенных снимках руин.

Фрагмент ниши на южном фасаде. Фото 1940-х годов из архива Новгородского музея-заповедника

Еще интереснее оказалась система освещения храма, которая через несколько десятилетий сильно изменилась. Процитируем же статью Владимира Седова:

«Итак, первоначально в интерьере ковалевского храма свет восемью потоками нисходил из барабана, обрисовывая обращенные в сторону подкупольного пространства грани необыкновенно широко расставленных столбов, а также торцы рукавов пространственного креста. Световые потоки как бы спотыкались о пониженные подпружные арки под барабаном, и полуциркульные своды рукавов находились в тени. В самих торцах креста окон не было, за исключением вероятного расположения окна над порталом в южном рукаве — на месте существовавшего до разрушения храма широкого окна, имевшего характерную для XVII-XVIII вв. форму.

[…]

В Ковалево мы наблюдаем некую новую систему, в которой окна расположены не рационально, как это было в описанной «смоленской» системе в Перыни [подробнее в самой статье Вл.В. Седова — прим. ред.], и даже не функционально, а в соответствии с каким-то трудно передаваемым, мистическим в основе восприятием света, который проливается из барабана, растекается по подкупольному пространству и рукавам креста и постепенно затухает в вершине сводов. Пространства под хорами и угловые части с востока уже попадают в тень, чуть высветленную рассеянным светом из открытых в эти помещения арок. Приделы же на хорах погружены в совершенный мрак, который можно рассеять только свечами. Окна абсиды дают только узенькую полоску света, выявляющую престол, но не меняют общего впечатления намеренной таинственности и сосредоточения внимания на свете из высокого барабана».

Храм в апреле 2021 года. Фото Алексея Паевского

Конечно, это внимание к таинству света не могло не быть связано с начавшим свое распространение уже тогда мистическим движением исихазма, о котором нам нужно бы написать статью в нашей энциклопедии «Диоптра», движением, уделявшему много внимания Фаворскому свету, свету Преображения Христа.

Апсида храма. Июль 2020 года. Фото Алексея Паевского

Через 35 лет после окончания строительства храм расписали, заложив каждое второе окно барабана, что еще более добавило интимности и мистики интерьеру храма.

Мы знаем имена заказчиков: некий Афанасий Степанович и его «подружа» Мария. Южный притвор как раз при них пристроили.

Храм в 2020 году. Вид с востока. Фото: Алексей Паевский

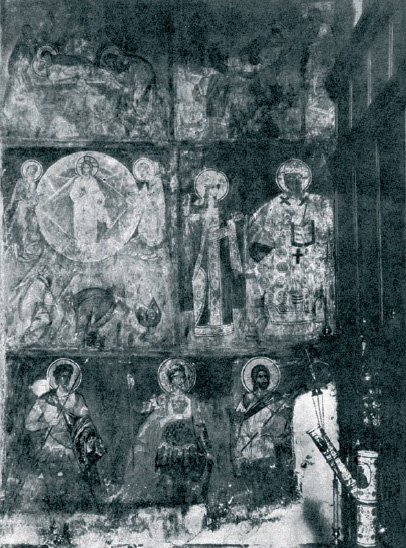

Как можно прочесть в книгах по живописи Великого Новгорода «колористика фресок не знает себе равных в новгородском искусстве». Фрески Спаса на Ковалеве действительно впечатляют, однако, если бы не подвиг нескольких десятков людей, мы бы вряд ли смогли об этом говорить сейчас.

Роспись храма на фото до 1917 года

Во время Великой Отечественной войны храм оказался на линии огня и был почти полностью разрушен: сохранилось не более 30% кладки. Сначала руины законсервировали, а с 1965 года их начали аккуратно разбирать, слой за слоем выбирая все осколки штукатурки и постепенно собирая разбитые фрески.

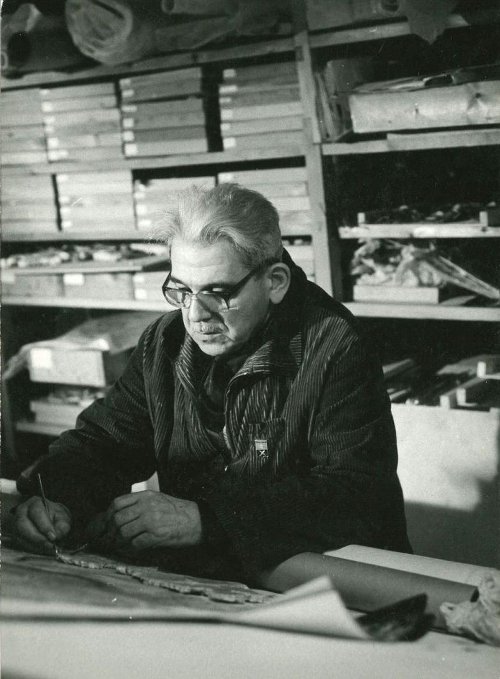

Александр Греков за работой

Валентина Грекова

Продолжавшиеся более 15 лет «игры в паззлы» под руководством супругов-реставраторов Александра и Валентины Грековых привели к тому, что удалось собрать примерно половину (по площади) существовавшего к началу войны объема росписей. Впрочем, сборка отдельных элементов до сих пор продолжается в мастерской Грековых уже их продолжателями.

В мастерской Грековых. Фото Алексея Паевского, февраль 2022 года

Финальные фрагменты подбора. Фото Алексея Паевского, февраль 2022 года

В эту мастерскую можно попасть по билетам Новгородского музея-заповедника, увидеть фрагменты росписей, собранные к текущему моменту. Были попытки вернуть фрески на стены храма, но пока что микроклимат в храме не позволил оставить фрески надолго.

Транспортировка смонтированных на титановые щиты фресок в храм

Впрочем, в январе 2021 года экспедиция «Российских древностей» застала их in situ. Фрескам храма мы посвятим отдельную статью в соответствующем разделе нашего портала, отметим только острую дискуссию о том, «кто больше накосячил при реставрации» — Леонид Красноречьев или супруги Грековы, отголоски которой попали в статью Леонида Егоровича 1999 года, и о которой мы тоже расскажем в статье о фресках.

Сохранившиеся фрагменты фресок в храме. Фото Алексея Паевского, январь 2021 года

Собранные фрески в храме. Фото Алексея Паевского, январь 2021 года

Архидиакон Стефан. Восстановленная фреска. Фото: Алексей Паевский

Как мы уже говорили, храм был восстановлен по проекту Леонида Красноречьева, хотя из-за отсутствия натурных исследований до войны верхние его части — это своеобразная реставрационная гипотеза. Тонкая белая линия отделяет восстановленную часть от сохранившейся. Какое-то время он был оштукатурен, но поскольку стены плохо просыхали, штукатурку сбили — и только на редких фото середины 1970-х годов Спаса на Ковалеве в современном виде белого цвета.

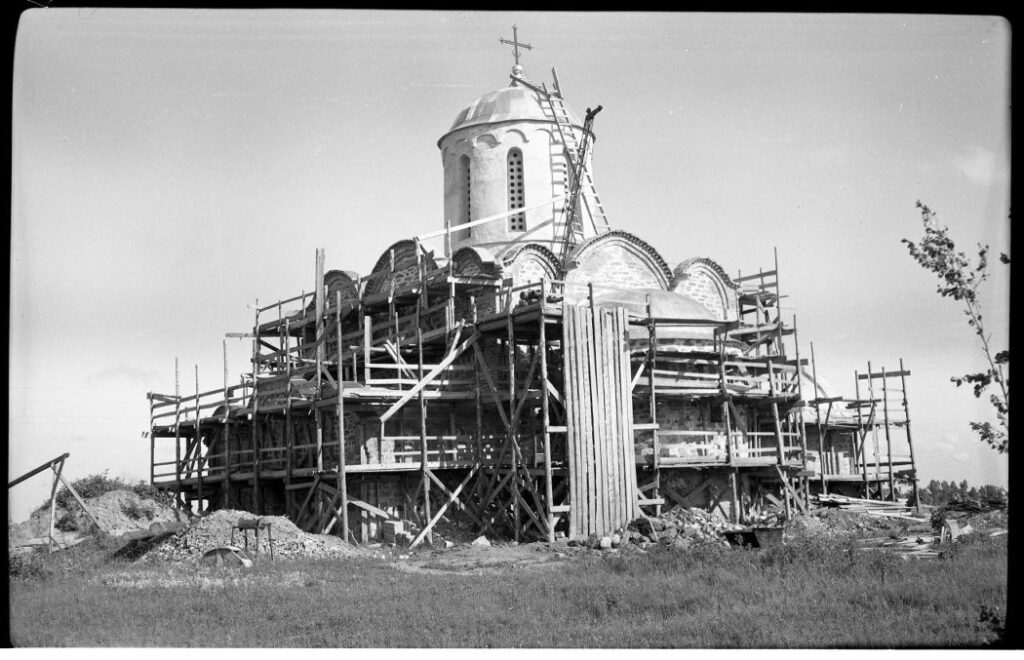

Реставрация храма

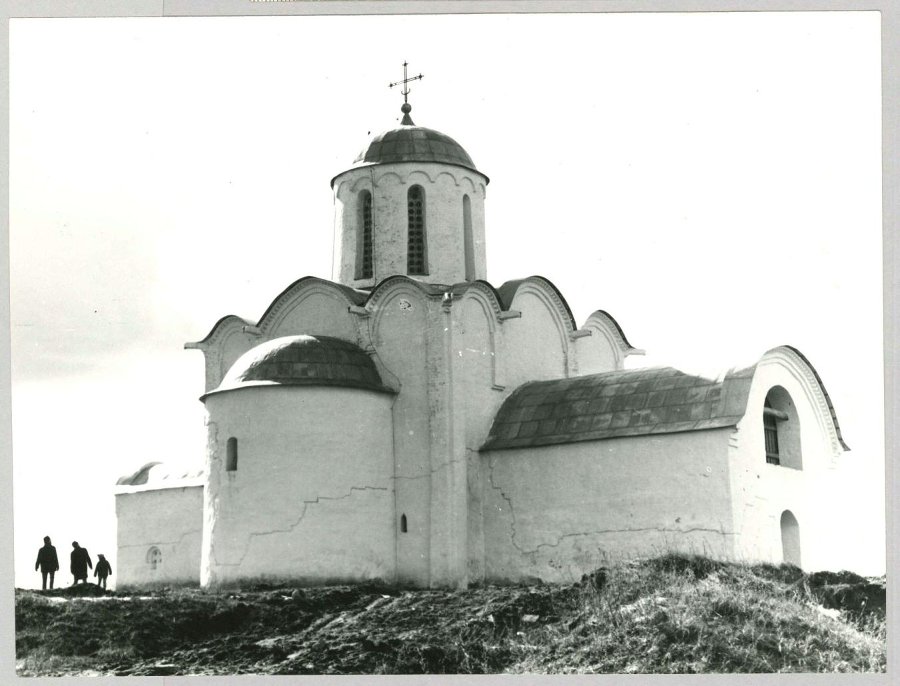

Оштукатуренный храм после реставрации

Вот что пишет в своей статье о попытке установить первоначальный облик храма историк архитектуры и археолог Илья Антипов: «Приведенный материал показывает, что, к сожалению, храм Спаса на Ковалеве в его сегодняшнем состоянии — это во многом памятник уже XX в., авторская работа очень талантливого зодчего, архитектора-реставратора. Можно ли было восстановить памятник как-то по-другому? Как нам кажется, исчерпывающей полноты источников вряд ли можно было бы достичь, некоторые элементы здания в любом случае пришлось бы высчитывать весьма приблизительно — так, мы теперь знаем форму угловых западных сводов, но конкретные их параметры нам неизвестны, мы знаем о существовании окна в юго-западной камере на хорах, но для его точной реставрации материалов нет и т.д. В любом случае, более оправданной, конечно, была бы реставрация на довоенный период, так как храм никогда не мог иметь тот облик, который он имеет сейчас: в конце 1370-х гг. к нему пристроили южный притвор и одновременно с этим или несколько позже (до начала росписи церкви в 1380 г.) заложили 4 окна в барабане и, видимо, окна в стенах. Ныне существующий храм имеет южный притвор, 8 окон в барабане, нет окон в стенах — подобной комбинации никогда не было. Вряд ли, однако, стоит думать о повторной реставрации храма — пока материалов для этого у нас слишком мало».

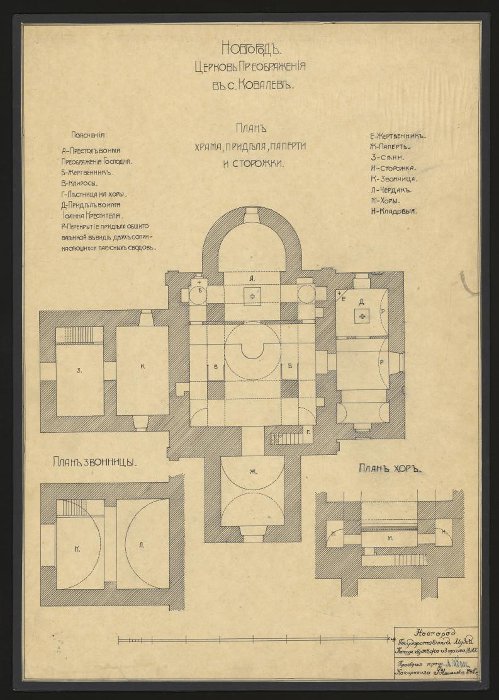

План храма

Храм в 2013 году. Фото: Алексей Паевский

Тем не менее в последние несколько лет храм снова в реставрационных лесах. «Российские древности» обязательно покажут результат. В любом случае, храм, восставший из руин, стал еще одной частью городской мифологии: считается, что после росписи в ЗАГСе новоиспеченным мужу и жене нужно, взявшись за руки, трижды обойти вокруг церкви — тогда будет счастье.

Проект «Новгородские древности» реализуется при поддержке Новгородского государственного университета, губернатора Новгородской области Андрея Никитина (ныне — министра транспорта Российской Федерации), Новгородского музея-заповедника, а также в рамках приоритетного регионального проекта Новгородской области «Город-Университет».

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.