Сегодня мы с вами отправимся на Кольский полуостров и в достаточно далекое прошлое. В нашей рубрике «Исчезнувшие» мы вспомним события Крымской войны, когда английская эскадра, осадившая Кольский полуостров, уничтожила уникальный многоглавый деревянный собор. К счастью, сохранилось несколько графических описаний памятника, которые позволяют с большей или меньшей уверенностью, но восстановить его внешний облик. Настолько, что даже иногда начинаются разговоры о воссоздании храма.

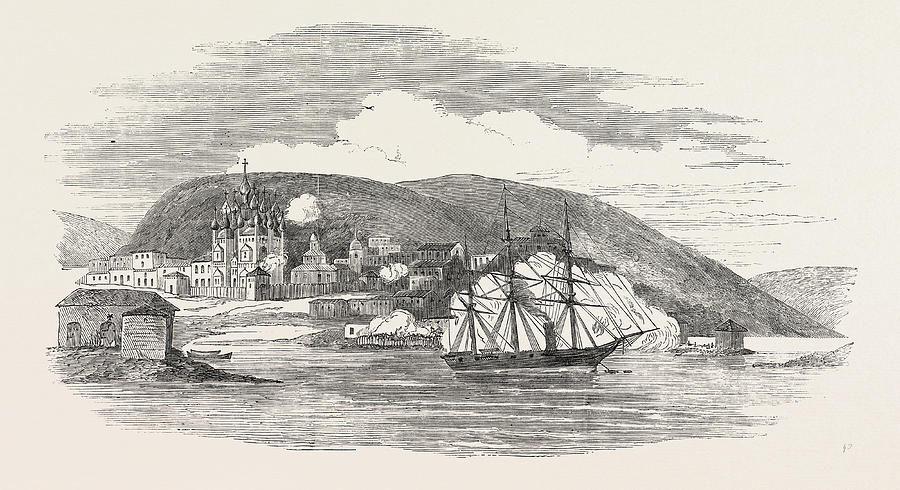

Более 170 лет назад, в августе 1854 года англичане, чтобы отвлечь часть русских сил от Крыма, напали на Кольский полуостров — город Колу, в котором жило всего несколько сот человек. Нападение оказалось неудачным — даже высадить десант эскадра не смогла. В отместку британцы решили просто сжечь город, бомбив его с моря гранатами, калеными ядрами и обстреливая зажигательными пулями. Пожар уничтожил город, а вместе с ним — и потрясающий памятник, огромный деревянный собор Воскресения Христова, построенный еще в 1681-1684 годах и «предстательствующий» за православную веру на берегу Баренцева моря.

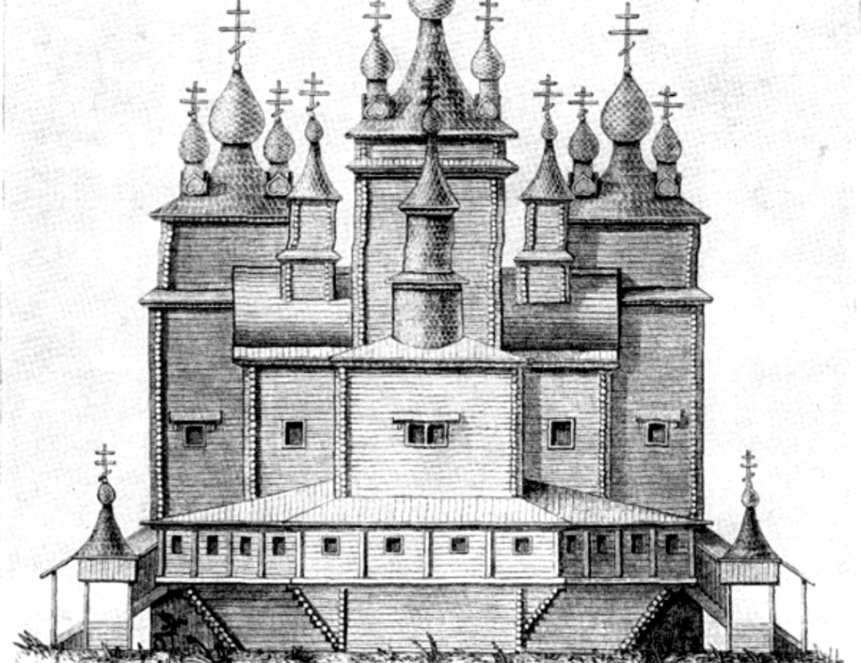

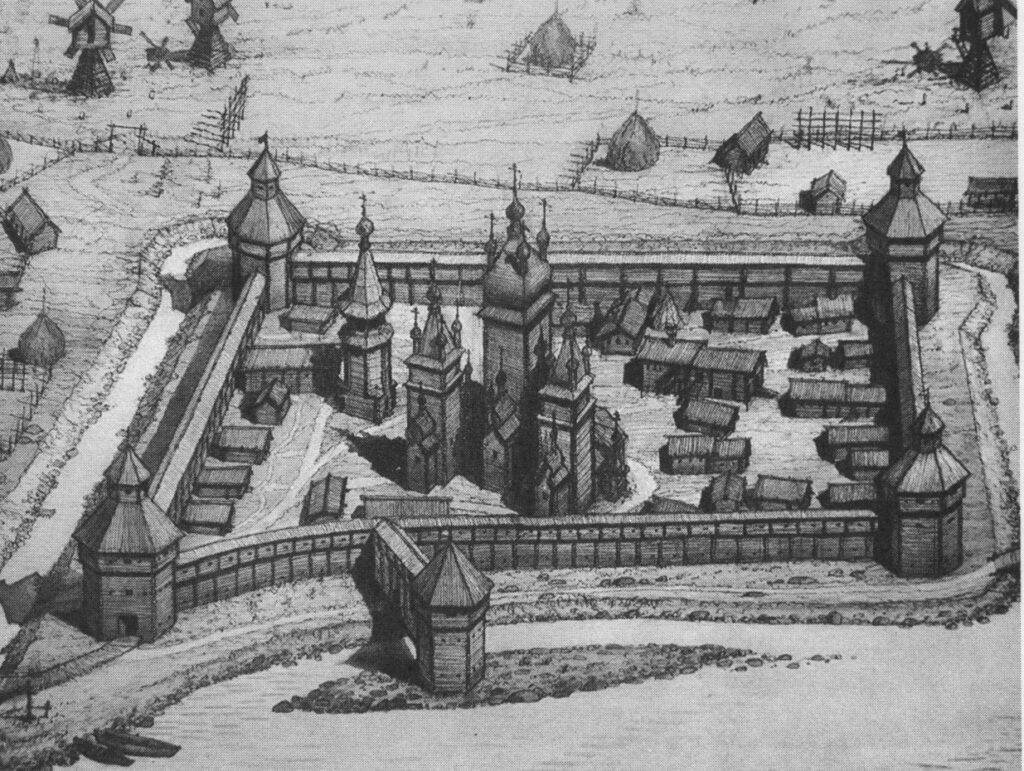

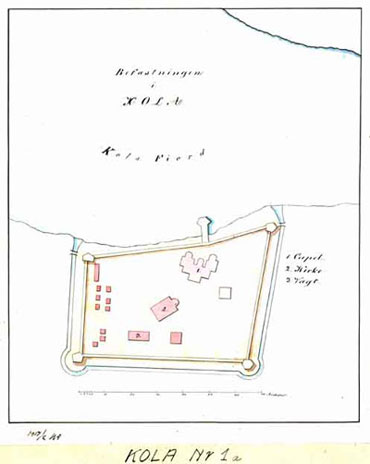

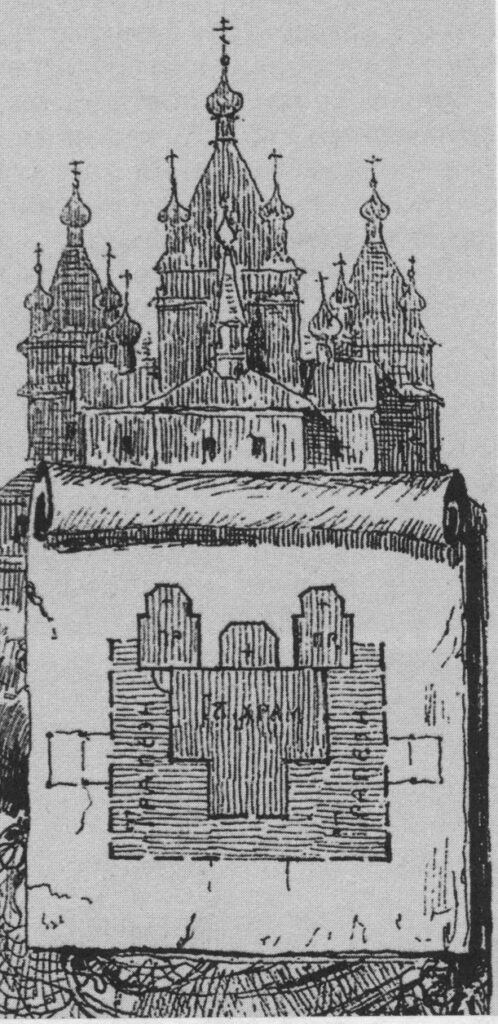

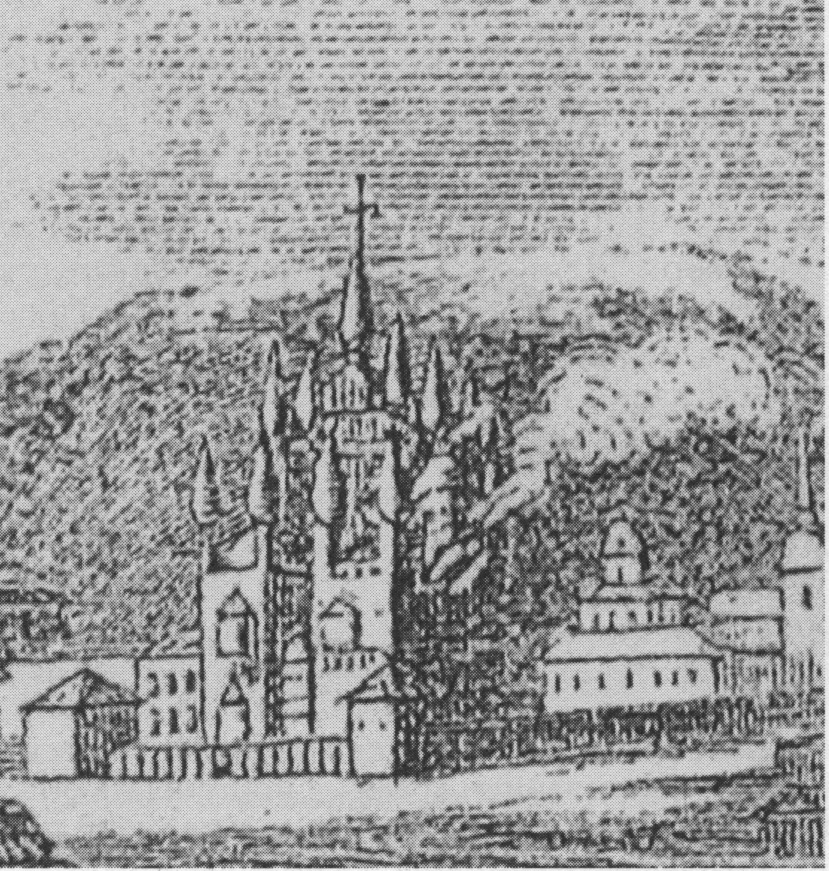

Кольская крепость. Графическая реконструкция А.В. Ополовникова

Тем не менее даже сейчас, более полутора веков спустя, мы можем достаточно точно восстановить облик собора — ведь до нас дошло достаточно много его описаний, обмеров и рисунков. Дискуссионными остаются только некоторые детали. Но сначала — несколько слов об истории храма.

На доске, висевшей на восточной стороне церкви под кровлей средней апсиды, была надпись, гласившая, что собор выстроен в 1681 году. Клировые ведомости говорят о 1684 году. Вероятно, строительство началось в 1681 году, а освящение храма состоялось в 1684.

О мастере собора ходило много легенд. Например, сказывают, что мастер был не местный, что работал почти задаром («для Бога»), но, чтобы он не вернулся домой без денег, «пустили шапку по кругу и накидали туда много денег». Пишут, что, поставив центральную главу с крестом, бросил топор в реку со словами «Не было такого мастера на свете, нет и не будет», после чего отправился домой и больше не брал заказов, а только «мертвую пил — с тем и помер». Впрочем, про мастера Нестора, топор в воду и «больше не будет» мы слышали и в связи с собором в Кижах. Тем не менее местные жители рассказывают, что мастер до того работал в селах Шуньге, Нюхче и Колежме. Известный историк деревянной архитектуры Александр Ополовников вообще считал, что кольский собор 1681 года, сгоревшая в 1960-х 25-главая Покровская церковь в селе Анхимово под Вытегрой 1704 года и сохранившаяся 22-главая Преображенская церковь в Кижах 1718 года принадлежат топору одного мастера, несмотря на 37 лет, разделяющие их. Просто потому что это — единственные настолько многоглавые храмы, не приводя никаких иных аргументов.

Британская гравюра «Фрегат «Миранда» уничтожает город Кола»

Так или иначе, в конце XVII века на краю Российского государства возник деревянный шедевр. Что же можно сказать о том, как он выглядел?

План крепости Кола

Для начала нужно сказать, на какие данные мы можем опираться.

Из письменных источников исследователи выделяют три:

● «Очерки Архангельской губернии» краеведа Василия Петровича Верещагина, которые были изданы в 1849 году, и, значит, составлены еще при существовании храма;

● «Год на Севере» этнографа Сергея Васильевича Максимова, побывавшего в Коле через два года после гибели собора, и записавшего рассказы местных жителей;

● «Путевые заметки о севере России и Норвегии» 1886-1887 года академика архитектуры Владимира Васильевича Суслова, который еще застал остатки фундамента собора и выполнил обмеры плана храма.

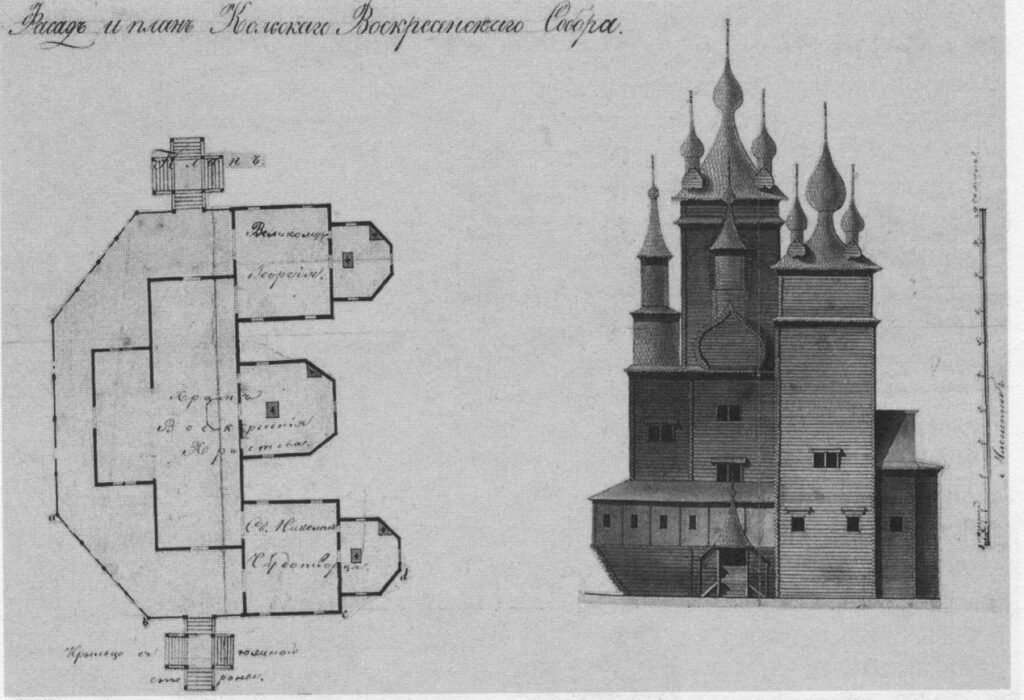

План и южный фасад. Рисунок А.К. Шешенина

Кроме того, существуют иллюстративные источники:

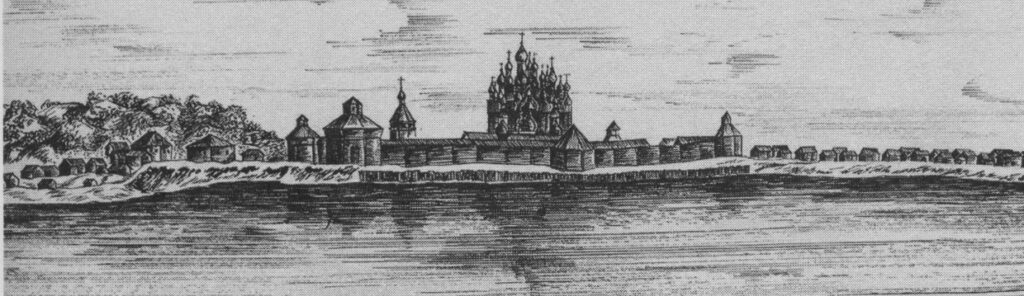

● гравюра города Колы 1797 года в Атласе Архангельской губернии;

● план и вид южного фасада собора, которые выполнил учитель Кольского приходского училища Александр Кириллович Шешенин и передал их Максимову;

● план, рисунки западного и южного фасада собора, выполненные академиком архитектуры Андреем Тимофеевичем Жуковским в 1860-е (вероятнее всего, их первоисточником были зарисовки Шешенина);

Вид крепости Кола. Гравюра из Атласа Архангельской губернии 1797 года

● рисунок некоего иностранца, бывшего на борту английской эскадры и запечатлевшего горящий собор (два почти идентичных варианта были опубликованы в 1850-х годах: один в «Живописной истории Русской войны 1854-5-6 годов», другой — в Illustrated London News от 7 октября 1854 года);

● некий «старинный» рисунок из книги Суслова, происхождение и время создания которого неизвестно.

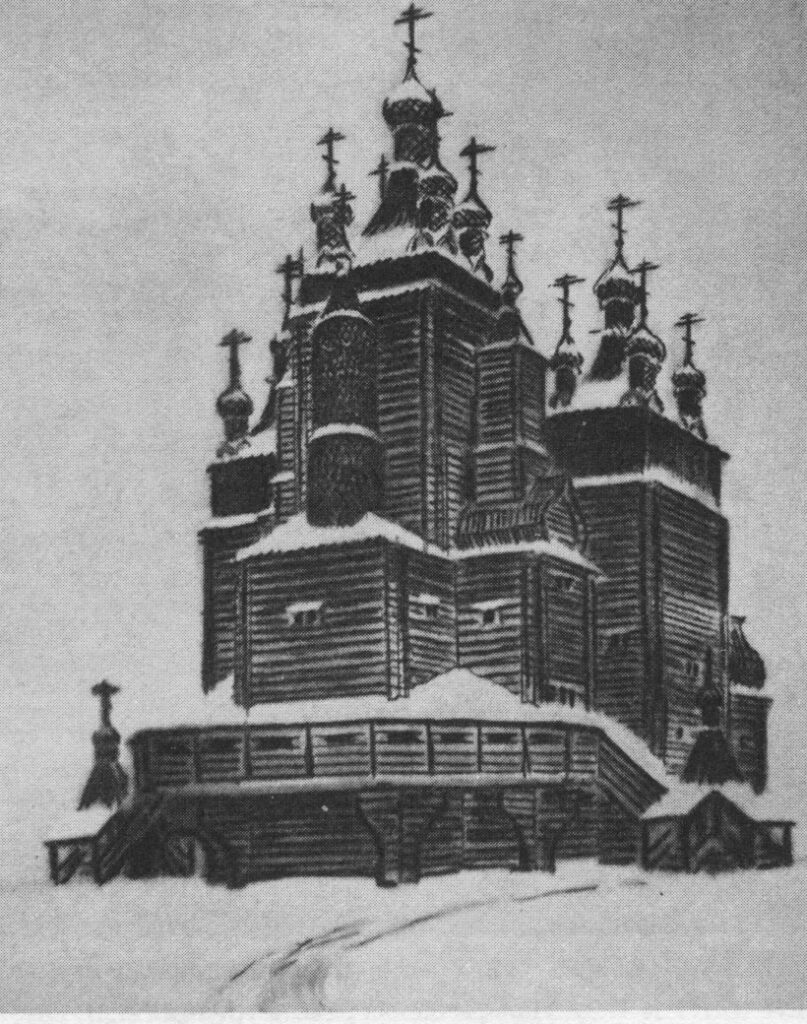

Рисунок из книги Суслова

В итоге получается достаточно много данных, которые позволяют весьма точно восстановить облик этого шедевра древнерусской архитектуры, который, как сообщают источники, был построен из исключительно толстых сосновых бревен, возможно, даже местного происхождения, хотя сейчас таких лесов вокруг нет. Впрочем, возможно, лес для кольского собора поставляли из Лапландии.

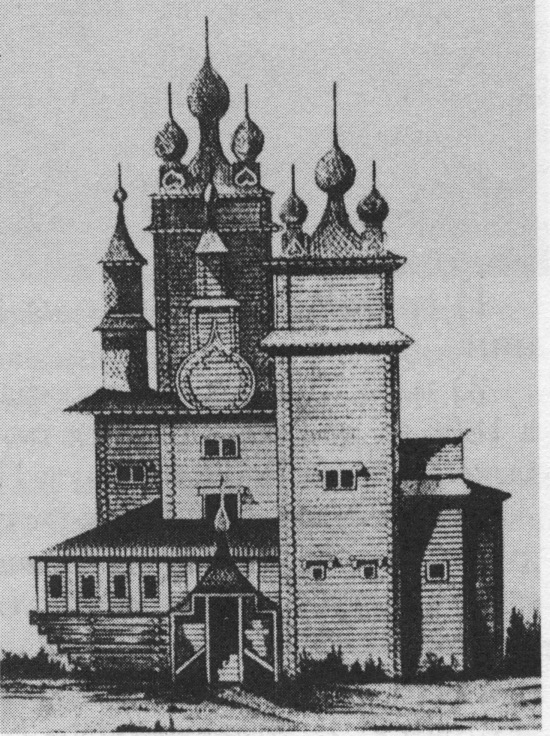

Западный фасад. Рисунок А.Т. Жуковского

Размеры храма известны достаточно точно: план был обмерян профессиональным архитектором (Суслов), а о высоте сохранилось несколько независимых данных, совпадающих друг с другом.

Южный фасад. Рисунок А.Т. Жуковского

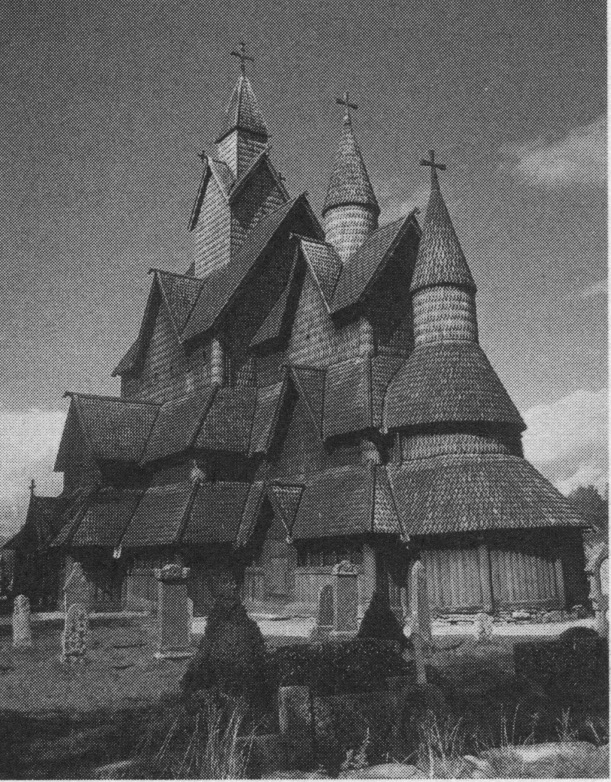

Итак: длина храма по линии «юг-север» равна 38,4 метра, ширина по линии «восток-запад» — 21,3 метра (хотя правильнее, конечно, длиной считать по линии запад-восток), при этом выглядело многоглавое здание удивительно гармонично. Храм представлял собой три основных объёма в формате «четверик на четверике» с пятигранными апсидами. Центральный четверик сдвинут к западу и вытянут по линии «север-юг», имея с запада еще и притвор (прируб), завершающийся удивительной, совершенно нехарактерной для древнерусского зодчества двухъярусной круглой (!) башенкой с небольшим шатром. Некоторые исследователи считали, что это – неточность рисунков и чертежей, что башенки на самом деле были восьмериками, однако в древней деревянной норвежской архитектуре – не очень далеко от Колы – такие круглые башни вполне встречаются.

Церковь в Хельдаль, в Норвегии. XIII в. Фото А.А. Терентьевой, 2011. Цитируется по: Терентьева А.А. «Собор Воскресения Христа в Коле. К вопросу о реконструкции архитектурного облика»// Деревянное зодчество. Новые материалы и открытия. Выпуск IV. М-СПб, 2015

Горящий собор. Фрагмент британской гравюры

С запада все три объема соединены идущей вокруг центрального четверика галереей. Основные объемы не были одинаковыми: центральный четверик превышал боковые и имел прирубы, все четверики венчались пятиглавием, однако на каком элементе это пятиглавие находилось, споры идут достаточно сильные. Кто-то стоит за шатровое завершение, кто-то за кубоватое – либо всех объемов, либо только центрального. Кстати, центральный куб четко читается на иностранном рисунке.

Реконструкция Г.Я. Мокеева

В пользу кубоватого завершения есть и еще одно, косвенное свидетельство. Рядом с деревянным храмом в 1804-1807 годах была выстроена каменная церковь Благовещения, дошедшая до наших дней и ставшая сейчас самым древним каменным зданием Кольского полуострова (мы посетили ее во время Большого путешествия 2023 года и вскоре расскажем об этом памятнике). И эта каменная церковь тоже венчается кубоватым завершением, совершенно нехарактерным для каменного зодчества, и особенно – для каменного зодчества XIX века. Не для архитектурной рифмы с кубом или кубами деревянного храма, существовавшего тогда, это было сделано?

Каменный собор в Коле 1804-1807 годов. Фото Алексея Паевского, август 2023 года

Больше всего расхождений у исследователей вызывает вопрос о том, сколько глав было у храма. Называют от 18 до 23, но здесь вопрос – как считать. Судя по всему, у собора было 15 глав на основных объёмах, три главки на прирубах центрального объема и двух главках на северном и южном крыльце. Итого – 20. Весьма вероятно (большая часть источников об этом говорит или не исключает), было еще три главки – по одной над каждой апсидой, итого – 23. Вот что пишет о них историк искусства Анастасия Терентьева из Эрмитажа:

«Главы эти различались по размерам. Самыми большими являлись центральные главы трех пятиглавий, поменьше были остальные четыре. Еще меньше, вероятно, были главки над апсидами. И, наконец, самыми маленькими были главки башенок и крылец.

Реконструкция Н.П. Максимова, 1931 г.

Следует подчеркнуть ярусность многоглавия, характерной особенностью которого является то, что главки не соединяются к одному объему по мере продвижения их ввысь, а, наоборот, расходятся. В небо собор устремляется не одной главой, как это было, например, в Покровской церкви в Анхимово или как есть в Преображенской церкви в Кижах, а всеми тремя пятиглавиями, то есть пятнадцатью главами. Собор, таким образом, можно представить в виде перевернутого к небу колокола, который всеми 23 своими язычками прославляет Господа, и это прославление шло из уст и сердец тех, кто находился внутри собора или даже просто смотрел на него со стороны. Человек, смотрящий на Воскресенский собор, наверное, должен был всей широтой своего сердца устремляться к Богу. В таком многоглавии — уникальность собора в Коле. Насколько известно, из дошедших образцов памятников больше нигде не встречается такой трактовки многоглавого верха церквей».

Неудивительно, что сейчас в том или ином виде ведутся разговоры о воссоздании собора. Так, выпускники Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алфёрова представили проект историко-православного молодежного центра «Северный патриот» в Коле, в рамках которого предлагается восстановить не только храм, но и окружавшую его деревянную крепость — правда наполнение крепости должно быть уже современным.

Молодые архитекторы предложили воссоздать разрушенный во время Крымской войны храм через строительство многофункционального комплекса, олицетворяющего уничтоженную крепость.

Проект реконструкции собора и крепости. Фото Уральского государственного архитектурно-художественного университета имени Н.С. Алферова

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.