Американские ученые выяснили, как глобальное потепление может повлиять на распространение ключевого вида морских фотосинтезирующих микроорганизмов — цианобактерий рода Prochlorococcus, которые производят значительную часть кислорода на планете и поддерживают пищевые цепи океана. Исследователи обнаружили, что при превышении определенного температурного порога скорость деления этих микроорганизмов резко падает, что может привести к таким масштабным изменениям в морских экосистемах, как нарушение трофических взаимоотношений и снижение уровня органического углерода, который опускается на глубину с поверхности океана, уже в ближайшие десятилетия. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology.

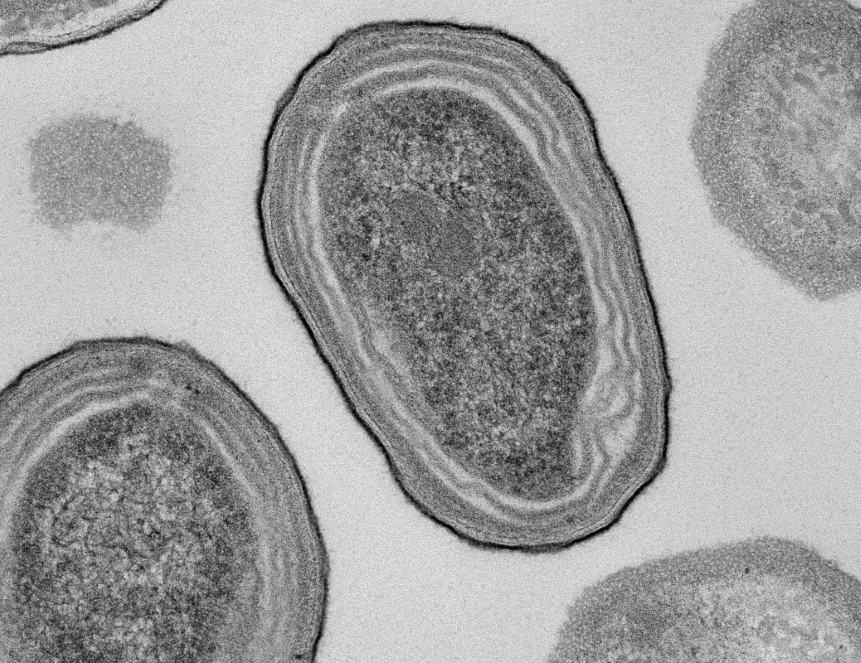

Prochlorococcus — это не просто один из многих видов морского планктона, но также самый многочисленный фотосинтезирующий организм в океане, на долю которого приходится около 5% глобального фотосинтеза. Эти крошечные цианобактерии доминируют в тропических и субтропических водах, формируя основу пищевой цепи и обеспечивая существование широкого спектра морских обитателей — от мелких рачков до китов. Долгое время ученые считали, что Prochlorococcus, привыкшие к теплым водам, легко адаптируются к росту температур в результате изменения климата. Однако в новом исследовании авторы поставили эту уверенность под сомнение, продемонстрировав, что даже у таких хорошо приспособленных организмов есть свой температурный предел, за рамками которого их выживание оказывается под угрозой.

Чтобы понять, как температура влияет на популяции Prochlorococcus в естественной среде обитания, исследователи на протяжении десяти лет собирали данные в тропических и субтропических регионах Тихого океана. Они использовали уникальный прибор — проточный цитометр непрерывного действия SeaFlow, установленный на борту научных судов, который позволил в автоматическом режиме анализировать пробы воды. Лазерный луч сканировал клетки, измеряя их размер и содержание хлорофилла, что позволило идентифицировать Prochlorococcus и оценить скорость деления in situ, без необходимости извлекать организмы из естественной среды. Всего было проанализировано около 800 миллиардов клеток на протяжении почти 250 тысяч километров.

Результаты показали, что скорость деления клеток Prochlorococcus напрямую зависит от температуры воды. Оптимальные условия для размножения наблюдались в диапазоне от 20 до 28 °C, но как только температура превышала 29 °C, скорость деления резко снижалась — до одной трети от максимальной. Это явление не было связано с недостатком питательных веществ или света, что подтвердили дополнительные расчеты. Затем ученые смоделировали возможные изменения динамики роста численности Prochlorococcus в рамках умеренного и пессимистичного сценариев потепления. Оказалось, что к концу века продуктивность этого вида в тропиках может сократиться на 17% и 51% соответственно, а в глобальном масштабе — на 10% и 37%. Как отметил ведущий автор работы из Вашингтонского университета Франсуа Рибале, «в самых теплых регионах им уже не так комфортно, а это значит, что в морской пищевой сети станет меньше углерода — меньше пищи».

Полученные данные указывают на серьезную перестройку морских экосистем в ближайшем будущем. Сокращение численности Prochlorococcus в тропиках не обязательно означает его исчезновение — ареал вида, вероятно, сместится в сторону полюсов, но это не компенсирует потерь в продуктивности. Даже если в природе существуют термоустойчивые штаммы, их доля, судя по данным, невелика, и в целом вид генетически ограничен в способности адаптироваться к жаре — в ходе эволюции он утратил многие гены, отвечающие за стрессоустойчивость. Как подчеркивают авторы, это ставит под угрозу всю пищевую цепь: другие организмы, такие как Synechococcus, возможно, частично заполнят освободившуюся нишу, но целая сеть экологических связей, формировавшаяся на протяжении миллионов лет, окажется нарушена. «Если Synechococcus возьмет верх, нет гарантии, что другие организмы смогут взаимодействовать с ним так же, как они взаимодействовали с Prochlorococcus в течение миллионов лет», — пояснил Франсуа Рибале. В ближайшем будущем ученым предстоит проверить, существуют ли не выявленные до сих пор устойчивые к высоким температурам разновидности Prochlorococcus, и уточнить, как изменения численности этих цианобактерий затронут процессы переноса углерода в глубины океана.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.