Американские ученые впервые комплексно оценили, как менялась интенсивность фотосинтеза на суше и в океане за последние два десятилетия. Они выявили противоположные тенденции: наземные растительные сообщества наращивали производство органического вещества, в то время как в океане этот процесс замедлялся. Исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, важно для понимания глобального углеродного цикла и устойчивости биосферы перед лицом изменения климата.

Фотосинтез — процесс создания органического вещества из углекислого газа и воды с использованием солнечной энергии — лежит в основе жизни на Земле. Показатель, который измеряет скорость этого процесса за вычетом затрат на дыхание самих растений и водорослей, называется чистой первичной продукцией (ЧПП). Фотосинтез обеспечивает функционирование пищевых цепей, предоставляя человечеству продовольствие и сырье, участвует в фиксации (поглощении) значительной части антропогенных выбросов CO2 и помогает стабилизировать климат планеты. Однако до сих пор исследователи изучали ЧПП преимущественно отдельно для суши и океана, что мешало получить целостную картину глобальной биологической продуктивности и ее роли в углеродном цикле Земли.

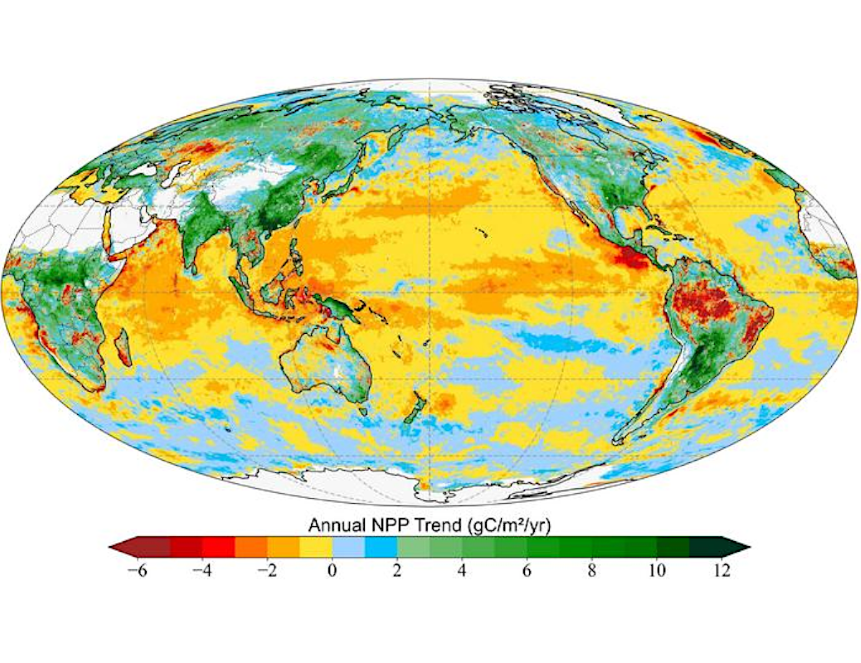

Чтобы восполнить этот пробел, международная команда исследователей проанализировала данные спутникового мониторинга за период с 2003 по 2021 год. Спутники измеряли «зеленость» поверхности — показатель, отражающий содержание хлорофилла (пигмента, при участии которого происходит фотосинтез) в растениях на суше и фитопланктоне в океане. Используя множество спутниковых наборов данных, исследователи применили статистические методы для оценки годовых изменений ЧПП отдельно для суши и океана. Эти данные о «зелености» они объединили с информацией о ключевых экологических факторах: температуре воздуха и поверхности моря, освещенности, осадках и характере перемешивания океанических слоев (что влияет на доступность питательных веществ для водорослей).

Оказалось, что суше ЧПП значительно выросла (на 0,2 миллиарда тонн углерода в год). Этот рост был особенно выражен в умеренных и высокоширотных регионах. В океане же наблюдался спад ЧПП примерно на 0,12 миллиарда тонн углерода в год, особенно заметный в тропических и субтропических водах Тихого океана. В целом, глобальная ЧПП все же увеличилась на 0,11 миллиарда тонн углерода в год, однако этот рост был полностью обеспечен сушей и частично нивелирован снижением в океане. Ученые связывают эту разницу с различной реакцией экосистем на потепление. «Переход к более высокому уровню первичной продукции на суше в основном связан с растениями, произрастающими в более высоких широтах, где потепление продлило вегетационный период и создало более благоприятные температурные условия, а также с регионами с умеренным климатом, где в некоторых районах наблюдалось локальное увлажнение, расширение лесов и интенсификация использования пахотных земель», — Вэньхун Ли из Дьюкского университета.

На океан же потепление действует иначе. «Повышение температуры поверхности моря, вероятно, снизило первичную продукцию фитопланктона в тропических и субтропических регионах, — добавил соавтор работы Николя Кассар из Дьюкского университета. — Более теплые воды могут наслаиваться на более холодные и препятствовать перемешиванию питательных веществ, необходимых для выживания водорослей». Важно, что хотя долгосрочный восходящий тренд задает суша, межгодовые колебания глобальной ЧПП в основном определяются океаном, особенно во время таких климатических явлений, как Эль-Ниньо и Ла-Нинья.

Исследование подчеркивает критическую роль наземных экосистем в компенсации глобального снижения продуктивности океана и поддержании общего роста поглощения углерода биосферой. Однако авторы предупреждают: спад ЧПП в тропических водах, наряду со стагнацией на суше в тропиках (особенно в Южной Америке), подрывает основу тропических пищевых сетей. Это грозит каскадными последствиями для биоразнообразия, рыболовства и экономики прибрежных регионов. Со временем эти нарушения могут также сказаться на способности тропических экосистем эффективно поглощать углерод, потенциально усиливая темпы глобального потепления. Ведущий автор Юлонг Чжан из Дьюкского университета заключил: «Будет ли оставаться спад ЧПП в океане неизменным — и как долго, и в какой степени рост на суше сможет компенсировать эти потери — остается ключевым вопросом, от ответа на который зависят оценка благосостояния всех живых существ и меры по смягчению последствий изменения климата. Необходим долгосрочный, скоординированный мониторинг наземных и океанических экосистем как интегрированных компонентов Земли».

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.