Международная команда ученых повторно исследовала камни, найденные на немецкой стоянке Мюльхайм-Дитесхайм возрастом 13 тысяч лет назад. Оказалось, что на поверхности камня сохранились следы редкого ярко-синего минерала азурита. Вероятно, камень служил палитрой, на которой древние люди растирали азурит и пробовали использовать его как краситель. Открытие показывает, что синий цвет появился в искусстве намного раньше, чем считали археологи. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Доисторические наскальные рисунки состоят из разных изображений животных и символов, окрашенных углем или охрой в черный, красный и желтый цвета. При этом синий цвет в наскальном искусстве никогда не встречался: самые ранние находки этого пигмента относятся только к египетской цивилизации и датируются 5 тысячами лет назад.

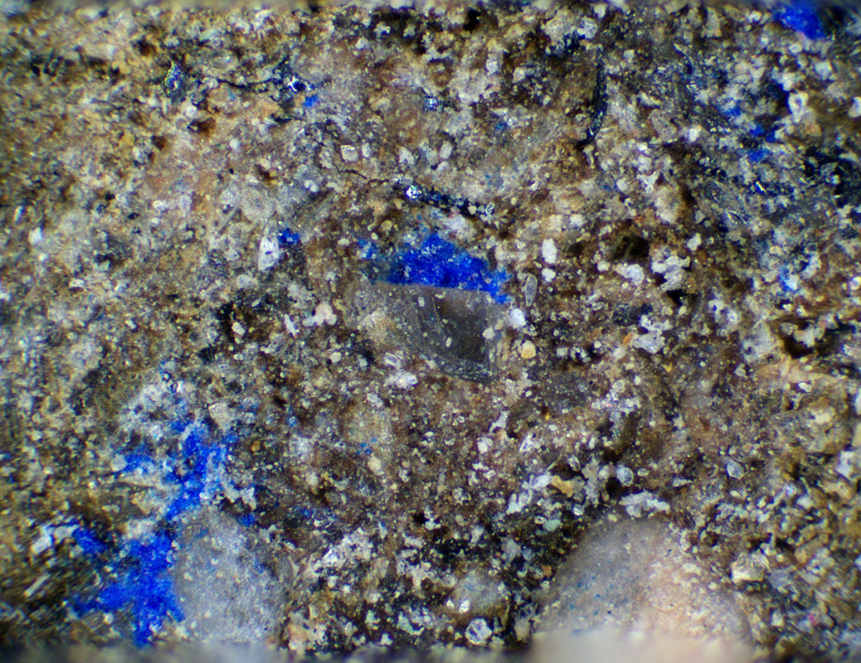

Теперь международная команда ученых решила повторно исследовать находки с немецкой стоянки Мюльхайм-Дитесхайм, датируемой 13 тысячамилет назад. В 1970-х годах археологи нашли там плоский камень размером с ладонь и приняли его за масляную лампу. При новом осмотре ученые заметили на поверхности камня следы синего налета. С помощью рентгенофлуоресцентного анализа и сканирующей электронной микроскопии они обнаружили, что следы принадлежат азуриту — редкому ярко-синему минералу. Вероятно, камень служил палитрой: люди растирали минерал и пробовали использовать его как краситель.

Открытие показало, что охотники-собиратели знали о синем пигменте задолго до изобретения египетского синего. Однако по какой-то причине он не использовался в пещерных росписях. Ученые предполагают, что древние люди применяли синий цвет для росписи по дереву или ткани или для раскрашивания тела. Такие материалы не сохранились, поэтому археологам трудно восстановить полную картину.

«Эта находка свидетельствует о материальной культуре, которая не сохранилась до наших дней. Это были высокоразвитые люди, которые делали потрясающие вещи, не связанные с обеспечением жизнедеятельности», — подытожила Карен Харди, соавтор исследования из Университета Глазго, Великобритания.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.