Результаты поиска

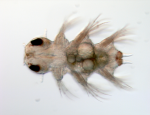

Биологи обнаружили у берегов Вьетнама ракообразное, которое может вырастать до 32,5 сантиметров в длину. Ученые назвали его Bathynomus vaderi в честь Дарта Вейдера, персонажа серии фильмов «Звездные войны». Исследование опубликовано в журнале ZooKeys.

Как создается «узор» из чешуй на голове крокодила? Как шимпанзе приспособились к жизни и в лесах, и в саваннах? Почему некоторые хомяки едят токсичные растения? Об этих и других новостях науки читайте в первом в новом году обзоре научной литературы от InScience.News.

Российские ученые впервые обнаружили в Сибири опасный патогенный гриб хвойных пород — Diplodia sapinea P. Karst. Этот вид вызывает некроз сосны обыкновенной. Ранее он встречался только в регионах с мягким климатом. Однако исследования показали, что сибирские штаммы гриба устойчивы к холоду и имеют высокую фитопатогенность. Это представляет серьезную угрозу для местных деревьев. Результаты исследования опубликованы в Сибирском экологическом журнале, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра СО РАН.

Тепловой стресс растений, вызванный изменениями климата, мешает повышать урожайность плодовых растений. Ученые разработали новую стратегию селекции зерновых и овощных культур CROCS, которая позволяет увеличить урожайность и снизить потери от теплового стресса. Стратегия, предполагающая модификацию ДНК культур, позволила повысить урожайность томатов при тепловом стрессе на 26–33%, а риса — на 25%. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Кто делает наиболее точные прогнозы погоды? Какой лекарственный препарат стал прорывом года по версии Science? Как уберечь кораллы Acropora от вымирания? Об этих и других новостях науки читайте в обзоре научной литературы от InScience.News.

Климатологи с помощью искусственного интеллекта спрогнозировали изменения температуры в разных регионах Земли к 2040 и 2060 году. Оказалось, что в ряде областей средняя температура может превысить доиндустриальные значения на 3°C уже к 2060 году. Это раньше, чем предполагали предыдущие исследования. Работа опубликована в журнале Environmental Research Letters.

Ученые выяснили, что в арктических городах, в частности Апатитах, разнообразие почвенных микроорганизмов примерно на 43% выше, чем в природных почвах. Это связано с тем, что при создании городских зеленых зон часто используются почвенные смеси, обогащенные углеродом и питательными веществами, необходимыми для микроорганизмов. При этом вблизи металлургических заводов, напротив, состав микробных сообществ оказался более беден, что может негативно сказываться на круговороте веществ в экосистеме и состоянии местной растительности. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Geoderma Regional.

Международная команда ученых смоделировала, как изменится смертность из-за глобального потепления и загрязнения воздуха с 2000 по 2090 годы. Оказалось, что повышение температуры будет оказывать большее влияние на смертность: к концу столетия из-за аномальной жары она вырастет в 7 раз и затронет 10,8 миллионов человек в год. Сильнее всего явление коснется регионов с высоким уровнем дохода, в том числе Западной Европы и Северной Америки. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Как сон помогает восстанавливаться после сердечного приступа? Какие полимеры эффективнее всего поглощают метан и углекислый газ? Как борьба с COVID-19 повлияла на распространение вируса гриппа? Об этих и других новостях науки читайте в обзоре научной литературы от InScience.News.

Международная команда ученых проанализировала особенности арктических и субарктических экосистем. Оказалось, что посадка деревьев в них усугубит глобальное потепление — растения впитывают больше солнечного тепла, чем белый снег, и таким образом способствуют нагреванию планеты. Кроме того, в прилежащих к Арктике регионах часто случаются пожары и засухи. Если деревьев станет больше, из-за природных катаклизмов они только увеличат выбросы CO2 в атмосферу. Авторы предлагают другой способ смягчения глобального потепления — разведение крупных травоядных животных. Они смогут поддерживать открытый ландшафт тундры и сохранять холодный климат. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.