Ученые обнаружили сложную систему молекулярных механизмов, отвечающих за иммунный ответ дрозофилы на различные патогены. Выяснилось, что при заражении грамположительными бактериями и грибами, которые обычно активируют только сигнальный путь Toll, клетки насекомого способны дополнительно задействовать IMD-путь. Такой комбинированный механизм позволяет усилить защиту против патогенов, которые одновременно могут запускать оба пути — IMD и Toll. Эти данные будут полезны для разработки новых стратегий борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в Journal of Invertebrate Pathology.

Иммунный ответ насекомых на патогены, например бактерии и микроскопические грибы, задействует два сигнальных пути — IMD и Toll. Молекулярные механизмы этих путей различаются архитектурой сигнальных каскадов, то есть молекулами, вовлеченными в ответ. Оба пути приводят к активации генов антимикробных пептидов, которые обеспечивают защиту насекомого, но в случае IMD-пути в активации участвует регуляторный белок Relish, а в случае Toll-пути — белки Dif и Dorsal. При этом обычно Toll-путь активируется в ответ на грамположительные (с толстой клеточной стенкой и без наружной мембраны) бактерии, а IMD-путь — при заражении грамотрицательными (с тонкой клеточной стенкой и дополнительной наружной мембраной) бактериями, однако пути могут комбинироваться. Механизмы, с помощью которых патогены запускают перекрестную активацию IMD- и Toll-путей, до сих пор остаются предметом научных дискуссий.

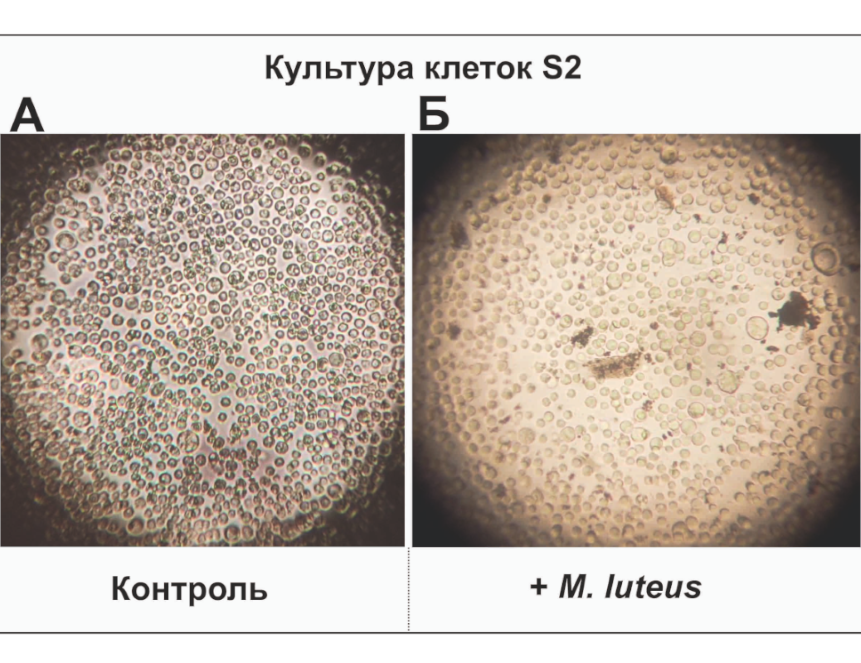

Ученые из Института биологии гена РАН (Москва) впервые подробно исследовали молекулярные механизмы перекрестной активации путей IMD и Toll. Для этого авторы использовали макрофагоподобную культуру клеток Шнайдера (S2) дрозофилы. Они служат удобным инструментом в молекулярной биологии, поскольку в них можно моделировать активацию множества сигнальных путей, включая врожденный иммунный ответ.

Линию клеток S2 дрозофилы обрабатывали культурами различных патогенов: грамотрицательной бактерией Escherichia coli, грамположительными бактериями Micrococcus luteus и Bacillus subtilis, а также спорами гриба Metarhizium anisopliae. Эти виды выбрали потому, что они являются характерными представителями микроорганизмов с различной структурой клеточных стенок, что позволяет комплексно исследовать активацию различных иммунных путей у дрозофилы.

В экспериментах перекрестная активация IMD и Toll-путей проявлялась в значительном усилении работы IMD-зависимых генов антимикробных пептидов и активном вовлечении в их регуляцию белка Relish. Чтобы дополнительно убедиться в роли белка Relish, авторы подавили работу гена, который его кодирует. Это привело к резкому снижению активности генов антимикробных пептидов. Наиболее выраженные эффекты наблюдались при обработке клеток S2 грамположительной бактерией Micrococcus luteus. Авторы предполагают, что такая специфичность может объясняться либо штамм-зависимыми особенностями Micrococcus luteus, либо уникальной структурой одного из компонентов ее клеточной стенки, которая отличается от таковой у других грамположительных бактерий.

«Наши исследования показывают, что определенные патогены способны не только значительно активировать свои собственные сигнальные пути, но и переключаться на другие. Это указывает на то, что иммунная система насекомых обладает большей гибкостью, чем предполагалось в предыдущих исследованиях. Кроме того, мы уже подтвердили, что аналогичная перекрестная активация наблюдается и у взрослых особей дрозофилы. Результаты этой работы мы планируем в скором времени опубликовать. Сейчас на примере дрозофилы мы продолжаем изучать вклад разных высококонсервативных регуляторных белков в формирование врожденного иммунного ответа. В частности, полученные нами данные указывают на то, что белок SAYP, гомолог которого есть у человека (PHF10), играет ключевую роль в иммунной защите насекомых», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Заур Качаев, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории молекулярной организации генома Института биологии гена РАН.

Кроме того, авторы планируют исследовать взаимосвязь врожденного иммунного ответа с другими сигнальными путями насекомых. В частности, научный коллектив недавно установил связь иммунного ответа с гормональной системой. Исследователи продемонстрировали, что преактивация гормональной системы критически важна для эффективной иммунной защиты насекомых от грамположительных бактерий.

Благодаря сходству в работе иммунной системы у разных насекомых полученные данные можно использовать для исследования других видов. Это позволит лучше подбирать генетические или фармакологические технологии для борьбы с различными вредителями в сельском хозяйстве, минимизируя потенциально негативное влияние на конечный продукт, например культуры растений.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.