Группа бельгийских ученых рассмотрела, как генетические переключатели, контролирующие активность генов, определяют типы клеток мозга у разных видов. Используя модели глубокого обучения на данных о мозге человека, мыши и курицы, нейробиологи обнаружили, что некоторые типы клеток не изменяются после миллионов лет эволюции, в то время как другие эволюционировали иначе. Эти результаты не только проливают свет на эволюцию мозга, но и помогают понять, как регуляция генов формирует различные типы клеток у разных видов и при различных заболеваниях. Исследование опубликовано в журнале Science.

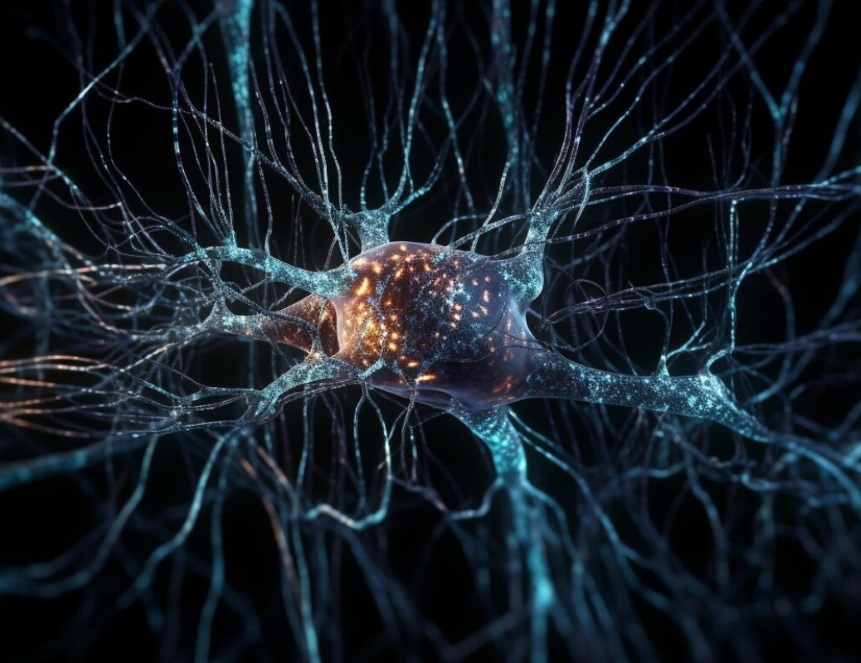

Эволюция нервной системы — это процесс, в ходе которого у животных постепенно появлялись и усложнялись нервные клетки и структуры, отвечающие за восприятие сигналов и координацию движений. На генетическом уровне такие изменения происходили благодаря мутациям и перестройкам в участках ДНК, регулирующих работу генов. Самая примитивная нервная система была диффузной — нервные клетки были разбросаны по всему телу. Со временем они начали объединяться в узлы, а затем формировать более сложные структуры, такие как спинной и головной мозг. Эволюция нервной системы шла от простого к сложному, обеспечивая адаптацию к разным условиям жизни, но вопросы о сходстве и отличиях нервной системы животных по-прежнему вызывают интерес исследователей.

Ученые рассмотрели, как генетические переключатели, контролирующие активность генов, определяют типы клеток мозга у различных видов. Команда разработала и внедрила методы машинного обучения для характеристики и сравнения различных типов клеток. Они создали обширный атлас мозга курицы, что позволило лучше понять состав его клеток. Применяя глубокое обучение, исследователи смогли оценить, отражают ли существующие различия и сходства между мозгом млекопитающих и птиц общие или различные регуляторные последовательности ДНК. В результате они обнаружили, что некоторые типы клеток мозга, а именно те, что не являются нейронами (например, глия) и тормозные нейроны, использующие гамма-аминомасляную кислоту, очень похожи у обеих групп. Например, регуляторные последовательности определенных нейронов у птиц напоминают коды глубоких слоев нейронов основной части коры больших полушарий мозга млекопитающих. Однако регуляторные коды возбуждающих нейронов в разных отделах мозга (паллиуме) птиц и млекопитающих значительно изменились.

«В конечном счете модели, изучающие геномный регуляторный код, обладают потенциалом для анализа геномов и исследования наличия или отсутствия определенных типов клеток или клеточных состояний у любого вида. Это будет мощным инструментом для изучения и лучшего понимания болезней», — говорит Штейн Аэртс из исследовательского центра Фландрского института биотехнологий и Левенского католического университета.

Автор: Оксана Гриценко.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.