Мы продолжаем рассказ о лауреатах Нобелевской премии и номинантах на нее в обновленной рубрике «Путь к Нобелевке», которую мы реализуем на целом ряде научно-популярных порталов совместно с национальной премией «Вызов».

Сегодня мы продолжаем рассказ о Нобелевской премии по физике 1903 года, которую разделили сразу три человека. Одновременно мы «перескочим» через года и расскажем о Нобелевской премии по химии 1911 года. Потому что сегодня наш герой (а если быть точнее, героиня) — первый дважды нобелевский лауреат, первая женщина-нобелевский лауреат, первая из двух женщин-лауреатов по физике, единственный лауреат в истории, получивший премии по физике и по химии (и вообще в двух разных естественнонаучных дисциплинах).

Мы расскажем о женщине, родившейся на территории Российской империи, человеке, чей «нобелевский результат» до сих пор не превзойден, основательнице медицинской радиологии, в честь которой именно сегодня во всем мире празднуется день медицинской физики, первооткрывательнице радия и полония, о той, чья жизнь стала печальным открытием лучевой болезни. О Марии Склодовской-Кюри.

Родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве.

Умерла 4 июля 1934 года в Париже.

Кстати, нужно сказать, что Мария Саломея Склодовская, как звали ее при рождении, входит еще и в «расширенный список» нобелевских лауреатов, являющихся нашими соотечественниками, среди которых, например, первооткрыватель стрептомицина Зельман Ваксман. Дело в том, что она родилась на территории Российской империи, 7 ноября 1867 года. Ведь тогда Царство Польское было частью России.

У Марии было три сестры — Зофия, Бронислава, Хелена — и брат Юзеф. Отец ее, Владислав Склодовский, был учителем, директором мужской гимназии в Варшаве.

16-летняя Мария Склодовская. Helena Skłodowska-Szalay: Ze wspomnień... Nasza Księgarnia, Warsaw, Poland, 1958

Несмотря на то что сейчас Марию мы воспринимаем через призму романтических отношений и брака с Пьером Кюри, в молодости девушка терпеть не могла мужчин. Дело в том, что когда она с отличием окончила школу, то не смогла пойти учиться сразу, так как семья Склодовских, хоть и относилась к интеллигенции (мать — тоже педагог), находилась в большой нищете, особенно после смерти матери от туберкулеза. Владиславу Склодовскому приходилось обеспечивать пятерых детей, и сестры Мария и Броня (Бронислава) договорились о том, что сначала высшее образование получит одна, а другая найдет работу и поможет за него заплатить, а потом они поменяются.

Юная Мария страстно любила науки, поэтому, чтобы окончательно не растерять знания, устроилась гувернанткой в дом одного богатого польского государственного деятеля. И тут произошла история, которая стара как мир: в нее влюбился ее же собственный ученик, который, к слову, был ненамного младше. Девушка ответила взаимностью, и молодые люди решили вступить в брак, на что отец семейства, задумавший женить сына как можно выгоднее, ответил яростным отказом. Юноша, будучи слабохарактерным, воле родителя поддался, а Мари осталась с разбитым сердцем и дала себе клятву больше никогда не смотреть в сторону мужчин.

Мария Склодовская-Кюри c дочерью в лаборатории. Cornell University Library/Flickr

Так и было, пока она, успешно окончившая Сорбонну (девушкам в Варшавском университете учиться было запрещено) и ставшая там первым преподавателем-женщиной, не встретила в 1894 году в гостях у одного знакомого физика Пьера Кюри, который к тому времени уже возглавлял лабораторию при Муниципальной школе промышленной физики и химии. Не то чтобы это была любовь с первого взгляда, но Пьер, обладавший недюжинным умом и утративший всякую веру найти увлеченную наукой девушку, сразу обратил внимание на худощавую Марию (потому что из-за постоянной учебы она иногда даже забывала есть) с запавшими от усталости глазами, но выразительным взглядом, который горел неистовым интересом, когда обсуждения касались физики. Тем более девушка в те времена занималась явлениями намагниченной стали, а молодой человек проводил эксперименты по зависимости магнитных свойств разных веществ от температуры («точкой Кюри» назван один из терминов в этой области).

Об их браке и совместных исследованиях радиоактивности, продлившихся меньше десяти лет, рождении двух дочерей, открытии двух новых элементов (радия и названного в честь родины Марии полония) и Нобелевской премии по физике 1903 года мы подробнее писали в предыдущей статье, доведя повествование до нелепой гибели Пьера Кюри под колесами экипажа в 1906 году.

Мария Склодовская-Кюри с дочерьми Евой и Ирен, 1921 год. Общественное достояние

Что же было дальше?

После похорон мужа Мари взвалила на себя все то, что прежде супруги делали вдвоем: науку, воспитание детей, преподавание. Да, в мае 1906 года Сорбонна предложила ей профессорскую кафедру физики Пьера Кюри. Так Мария стала первой женщиной-профессором Сорбонны (формально — «исполняющая обязанности профессора кафедры»).

В науке же Мария сосредоточилась на радии и на медицине. Для начала ей нужно было получить металлический радий, чтобы окончательно доказать, что он является химическим элементом. В этих исследованиях ей помогал физик и химик Андре Дебьерн. Успех пришел в 1910 году. Металлический радий был получен, и одновременно Кюри предложила образец радия в Международную палату мер и весов как эталон радиоактивности. Сейчас, как мы помним, единица радиоактивности называется кюри (много позже, уже после смерти обоих супругов, в их честь назовут и химический элемент кюрий).

За год до этого Кюри (формально — Парижский университет и Пастеровский институт) основала Радиевый институт, в котором начались работы по медицинскому применению радия: ведь столь сильный источник рентгеновских лучей можно применять в медицинских рентгеновских установках. Мария заняла в нем должность директора отделения фундаментальных исследований и медицинского применения радиоактивности. Фактически Мария Кюри и стала основателем всей медицинской практической радиологии, сейчас выросшей до усовершенствованного рентгена, компьютерной, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографий.

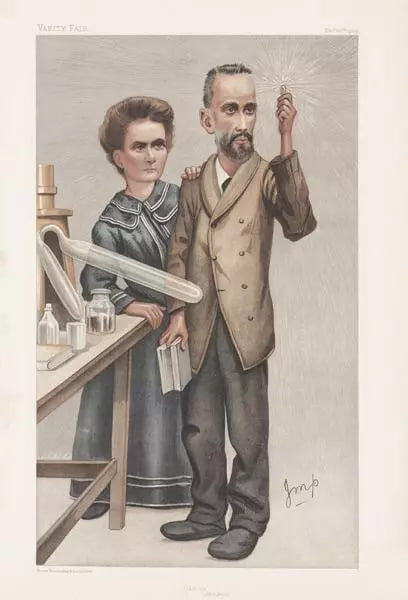

Карикатура на супругов Кюри, открывших радий, из журнала Vanity Fair. Wikimedia Commons

В том же 1910 году, в котором был выделен радий, случился шумный скандал: Кюри, первую из женщин, выдвинули в члены Французской академии наук — пожалуй, самой консервативной научной организации в мире. Дебаты шли несколько месяцев, уже в 1911 году Марию «прокатили» на выборах с перевесом всего в два голоса, но скандал получился сильный.

Однако осень 1911 года принесла Кюри неслыханный прежде успех: Нобелевский комитет отметил ее второй премией, на этот раз по химии, за открытие и выделение радия и полония.

Кстати, интересный факт: Кюри номинировалась на премию всего пять раз. Три раза по физике (два — в 1902 и один — в 1903) и два раза по химии (оба раза — в 1911). И все. То есть ее можно назвать едва ли не самой эффективной в этом отношении: пять номинаций — две премии. Сама же она номинировала два раза: Джозефа Томсона и Анри Пуанкаре. Первый даже стал лауреатом премии по физике.

Но даже вторая премия не заставила Марию прекратить свои труды. Она продолжила заниматься работами по радиологии, и вскоре эти труды нашли свое массовое применение, когда началась Первая мировая война. Пулевые, осколочные, шрапнельные ранения — самые массовые причины потерь, возвратных и невозвратных. И именно Мария Кюри, теперь уже директор Службы радиологии Красного Креста, организовала производство рентгеновских аппаратов для фронта, ездила на передовую обучать персонал поиску пуль и осколков в раневом канале по рентгеновскому снимку. Все средства от Нобелевских премий она вложила в свою работу, и, если честно, было бы неудивительно, если бы Мария стала трижды или четырежды лауреатом — премии по медицине или премии мира она была вполне достойна. Тем более что после войны она суммировала свой боевой опыт в обстоятельной монографии «Радиология и война», вышедшей в 1920 году.

Кюри за рулем рентгенологического автомобиля. Wikimedia Commons

Увы, Мария совершила и еще одно медицинское открытие, связанное с радиацией. Она на себе узнала всю опасность воздействия радиации. Последние десятилетия она медленно умирала. До поры до времени единственным проявлением болезни были руки, покрытые плохо заживающими ожогами. Но Пьер Кюри даже в своей нобелевской лекции говорил о том, что это признак перспектив использования радия в медицине для лечения опухолей.

Пока организм молодой, он справляется с дозами радиации более-менее неплохо, но время идет, излучение в организме суммируется, количество ошибок в ДНК накапливается в геометрической прогрессии, и начинают происходить изменения. Это время называется периодом формирования патологического процесса и обычно занимает до трех до пяти лет в зависимости от дозы. Дальше, если воздействие радиации не прекращается, болезнь последовательно проходит все фазы развития: от I, легкой, до последней, IV, очень тяжелой.

Памятник Марии Склодовской-Кюри в Варшаве. Nihil novi/Wikimedia Commons

Судя по жизнеописаниям, предвестники хронической лучевой болезни начали появляться у супругов еще в 1900-х годах, до получения премии. Они проявлялись в незначительном спаде жизненных сил, чуть более быстрой утомляемости и склонности к простудным заболеваниям и ОРВИ. Но, конечно же, исследователи на это внимания не обращали и были полностью поглощены работой. Возможно, эти изменения отчасти повлияли на внимательность Пьера, из-за чего он и попал под колеса конной повозки.

Но непонятная хворь одолевала Марию все больше, будто пожирая ее изнутри. Всяческие анализы, которые ей приходилось сдавать из-за настойчивости докторов, показывали, что она здорова. Однако ее организм так не считал и последние несколько лет жизни буквально «катал» исследовательницу на «американских горках»: она то чувствовала себя лучше, то не могла найти силы встать с постели (кстати, в Америку она ездила дважды, чтобы принять в дар две порции в один грамм радия, обеспечившие работу ее института). В периоды временного благополучия она замечала сердцебиение, а иногда описывала свое состояние так: «Меня бросает то в холод, то в жар без видимых на то причин».

Мария Склодовская-Кюри, 1920-е годы. Общественное достояние

Сотрудники института замечали, что настроение ее менялось почти мгновенно: она могла впасть в гнев, а сразу после мирно обсуждать какие-то детали рабочего процесса. При этом дочь Ева пишет, что Мария плохо спала, сильно похудела, часто жаловалась на сильные головные боли, отсутствие аппетита и периодическую невозможность что-то вспомнить.

За это время ее наблюдали наиболее именитые доктора Франции, Австрии, Германии, но никто не мог поставить внятного диагноза и тем более найти причину. Так продолжалось до того, пока Марии не стало совсем плохо. Весной 1934 года консилиум медиков все-таки пришел к выводу, что очередное ухудшение — это рецидив когда-то перенесенного туберкулеза, и отправил ослабленную женщину в горы, что стало для нее роковым решением.

4 июля 1934 года Марии Кюри не стало. Ее лечащий врач, доктор Тобе, сделал в дневнике дневную запись: «Болезнь — скоротечная злокачественная анемия. Костный мозг не дал реакции, возможно, вследствие перерождения от длительной кумуляции радиоизлучений».

Так своей жизнью великая исследовательница указала на опасность радиации.

Пьер, Ирен и Мария Кюри. Общественное достояние

Рабочие дневники Пьера и Марии Кюри до сих пор хранятся в свинцовых ящиках: и сто лет спустя они сохраняют сильную радиоактивность. Изучавший их муж дочери супругов Ирен, Фредерик Жолио-Кюри (о нобелевских лауреатах Ирен и Фредерике Жолио-Кюри мы расскажем в свою очередь), сделав фотографию одной из страничек дневника, увидел, что на фотопластинке проступило темное овальное пятно: радиоактивный отпечаток пальца Марии Склодовской-Кюри.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.