Английские ученые применили искусственный интеллект для переоценки результатов завершенного клинического испытания препарата от болезни Альцгеймера. ИИ-модель точно разделила участников на две категории по скорости развития заболевания, выявив замедление на 46% ухудшения состояния у пациентов с ранней, медленно прогрессирующей стадией нейродегенерации, принимающих препарат ланабецестат. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, демонстрирует, как категоризация пациентов с помощью ИИ может ускорить разработку препаратов от болезни Альцгеймера, сократив стоимость клинических испытаний на 90% и повысив точность выявления терапевтического эффекта у целевых групп пациентов.

Несмотря на десятилетия исследований и более 42 миллиардов долларов инвестиций, 95% клинических испытаний препаратов от болезни Альцгеймера терпят неудачу. Главная проблема заключается в неоднородности пациентов: болезнь прогрессирует с разной скоростью, а существующие методы стратификации (например, уровень бета-амилоида) не позволяют с достаточной точностью предсказать реакцию на лечение. В результате лекарства часто тестируют на тех, кто уже не может извлечь для себя пользу от их приема, или включают в испытания пациентов с ошибочным диагнозом. Это увеличивает сроки, стоимость (до 5,7 млрд долларов на препарат) и статистический «шум», маскирующий положительные эффекты. «Многообещающие препараты терпят неудачу, когда их дают слишком поздно», — объяснила Зои Кортзи, старший автор исследования из Кембриджского университета.

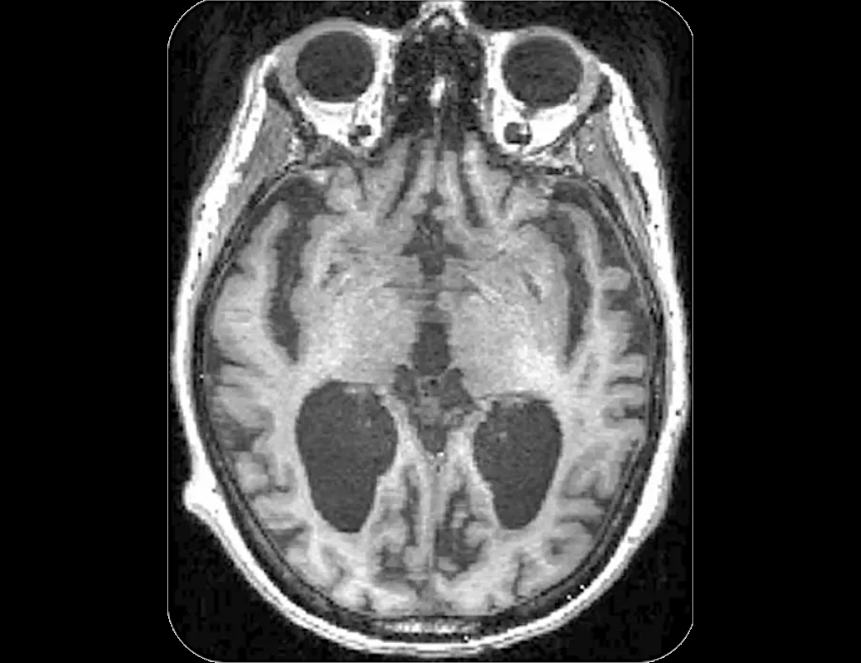

Ученые разработали прогностическую ИИ-модель (PPM), которая анализирует мультимодальные данные, включая уровень бета-амилоида, плотность серого вещества в медиальной височной коре, наличие гена APOE4 (известного фактора предрасположенности к болезни Альцгеймера) и результаты когнитивных тестов. Обученная на сведениях о 256 пациентах из базы данных многосайтового исследования ADNI (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative), PPM с точностью 91,1% предсказывает не только развитие болезни Альцгеймера из стадии умеренных когнитивных нарушений, но и скорость прогрессирования — в 3 раза точнее стандартных клинических методов. Модель создает индивидуальный прогностический индекс, разделяя пациентов на три группы по скорости развития заболевания: «стабильные» (индекс <0), «медленные прогрессоры» (0–1) и «быстрые прогрессоры» (>1). Авторы применили эту модель к данным о 1354 пациентах из провалившегося испытания AMARANTH (фаза 2/3 препарата ланабецестат, ингибитора протеазы BACE1, катализирующей образование бета-амилоида).

В результате проведенной учеными переоценки выяснилось, что ланабецестат снижал уровень бета-амилоида у всех пациентов, однако значимое влияние на когнитивные функции наблюдалось только у «медленных прогрессоров» (28% участников испытания). В этой группе прием 50 мг препарата в течение 104 недель замедлил ухудшение на 46% по сравнению с плацебо. У «быстрых прогрессоров» изменений не наблюдалось, несмотря на большее снижение амилоида (–21,91% против –17,14% у медленных). PPM-стратификация также выявила, что пациенты с медленно прогрессирующими нарушениями находились на более ранней стадии болезни, о чем свидетельствовала меньшая амилоидная нагрузка, большая плотность серого вещества и лучшие когнитивные показатели. Интересно также, что использование PPM может позволить сократить размер выборки для будущих испытаний на 90%: для выявления эффекта у «медленных прогрессоров» требуется всего 82 человека на группу (против 762 при стандартном подходе).

Исследование доказывает, что ИИ-стратификация пациентов — ключ к персонализированной терапии болезни Альцгеймера. «С помощью нашей ИИ-модели мы наконец можем точно определить пациентов и подобрать для них правильные препараты. Это ускорит испытания, снизит их стоимость и даст нам шанс в борьбе с этими безжалостными болезнями», — заключила Зои Кортзи. Технологию уже внедряют в клиники Великобритании при поддержке Национальной службы здравоохранения (NHS). Дальнейшие исследования могут быть нацелены на адаптацию PPM к работе с данными, требующими минимального вмешательства (такими как анализы крови и цифровые маркеры), что позволит масштабировать метод для массового скрининга.

Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.