Результаты поиска

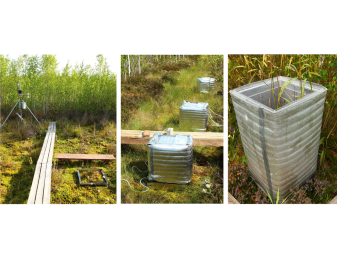

Ученые БФУ имени Иммануила Канта выяснили, что осушенные торфяные болота после прекращения хозяйственной деятельности по добыче торфа остаются значимым источником парникового газа метана. При этом выбросы оказываются неоднородными и зависят от уровня грунтовых вод и типа растительности на конкретном участке местности. К такому выводу исследователи пришли, в течение трех лет измеряя выбросы метана на заброшенном торфянике в составе карбонового полигона «Росянка» в Калининградской области. Полученные данные помогут точнее рассчитать вклад подобных экосистем в изменение климата, а также будут полезны при разработке стратегий их восстановления. Результаты исследования опубликованы в журнале Land.

Ученые выяснили, что в период позднеледниковья — 13,9–12,6 тысяч лет назад — видовой состав имеющих кремниевый «панцирь» диатомовых водорослей, населявших водоемы на территории современной Калининградской области, сильно менялся. Анализ показал, что это было следствием колебаний температуры в водоемах, а также изменений уровня и проточности воды. Диатомовые водоросли служат чутким индикатором окружающих природных условий, поэтому по их разнообразию можно оценивать благополучие водных экосистем и влияние на них климатических изменений. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Biology.

Как ИИ помогает узнать погодные условия прошлого? Почему самки мышей даже во время голода ставят в приоритет заботу о потомстве? Как сохранить насекомых-опылителей на сельскохозяйственных угодьях? Об этих и других новостях науки читайте в обзоре научной литературы от InScience.News.

Команда экономистов оценила потери мирового ВВП к 2100 году при вероятных сценариях изменения климата. Ученые выдвинули гипотезу, что без существенных усилий по смягчению последствий климатических изменений мир может потерять до 24% ВВП на душу населения. Исследование опубликовано в журнале PLOS Climate.

Международная команда ученых в течение 30 лет анализировала размеры тропических деревьев Амазонки и обнаружила, что в среднем они увеличиваются на 3,2% каждое десятилетие. Это явление связано с повышением уровня CO2 в атмосфере: растения используют его для фотосинтеза, и избыток газа стимулирует рост. Новые данные позволяют лучше понять, как природа адаптируется к изменениям климата. Исследование опубликовано в журнале Nature Plants.

О чем «поют» африканские полосатые мыши? Как жители Кении генетически приспособились к засухе? Как победить ожирение у детей? Об этих и других новостях науки читайте в обзоре научной литературы от InScience.News.

Ученые пришли к выводу, что «теплолюбивые» деревья, такие как ольха, лещина, вяз и другие, произрастали наравне с тундровой и таежной растительностью на территории Восточной Европы в конце последнего ледникового периода — от 13,9 до 12,5 тысячи лет назад. Авторы высказали это предположение, проанализировав данные по составу пыльцы, сохранившейся в древних слоях озерных и болотных отложений Прибалтики. Это открытие позволит палеоэкологам значительно уточнить существующие климатические модели прошлого и поможет лучше понять, как температурные изменения могут отразиться на современной растительности. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Forests.

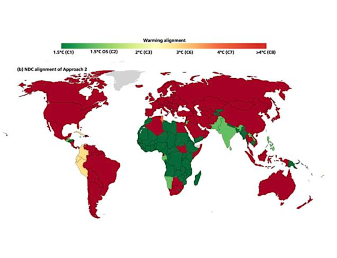

Ученые показали, что существующие методы оценки климатических целей стран делают послабления более крупным «загрязнителям» за счет повышения ответственности более уязвимых государств. Команда предлагает новый метод регистрации выбросов с учетом исторической ответственности и возможностей стран. Это исследование важно для справедливого распределения усилий по борьбе с изменением климата и может повлиять на решения международных судов.

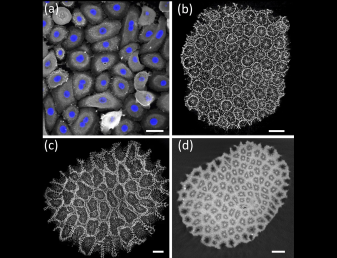

Ученые выяснили, что колонии кораллов и эпителии — покровные ткани у животных и растений — построены по единым математическим законам. Это говорит о том, что живая материя организована по универсальному принципу на самых разных уровнях — от клеток до целых популяций. Авторы также разработали простую физическую модель, которая с большой точностью описывает структуру обоих вариантов живых систем. Благодаря этому модель может быть полезна в экологии для прогнозирования реакции коралловых рифов на изменение климата и в биомедицине для понимания механизмов заживления ран и развития тканей.

Исследователи обнаружили резкое снижение в численности иизменение ареала северных оленей за последнюю 21 тысячу лет. Более того, анализ динамики размера популяции показал, что к 2100 году численность северных оленей сократится на 80%, а ареал уменьшится почти вдвое. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.