Результаты поиска

Исследователи обнаружили резкое снижение в численности иизменение ареала северных оленей за последнюю 21 тысячу лет. Более того, анализ динамики размера популяции показал, что к 2100 году численность северных оленей сократится на 80%, а ареал уменьшится почти вдвое. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Международная команда ученых разработала пищевую добавку для медоносных пчел. Она содержит все необходимые для их жизни стерины, которые в природе пчелы получают из пыльцы растений. К концу трехмесячных испытаний в закрытой теплице пчелиные семьи, получавшие новый корм, вырастили в 15 раз больше здоровых личинок, чем контрольные группы. По словам авторов, добавка может появиться у фермеров и пчеловодов в течение двух лет. Исследование опубликовано в журнале Nature.

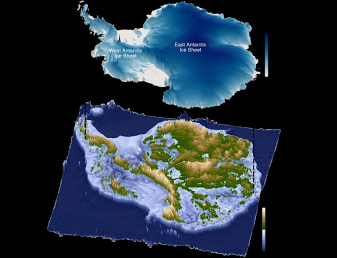

С помощью радиолокации специалисты нашли подо льдом в Антарктиде ранее не отмеченные плоские поверхности земли, протяженность которых составляет 3500 километров. Исследователи считают, что от 80 до 34 миллионов лет назад эти поверхности соединялись и были крупными реками. Работа может помочь составить прогнозы о том, как в будущем лед будет реагировать на изменение климата. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

Заменят ли цифровые модели клеток живые образцы в лабораторных экспериментах? Как использование чат-ботов влияет на активность головного мозга при написании сочинений? Как изменение климата влияет на риски землетрясений? Об этих и других новостях науки читайте в обзоре научной литературы от InScience.News.

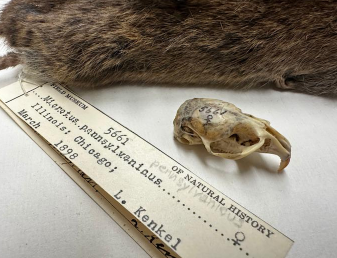

Исследовав сотни черепов, собранных в течение последних ста лет в районе Чикаго, ученые выявили значительные изменения в структуре черепов двух видов, обусловленные процессом урбанизации. Например, у бурундуков уменьшились зубы. Работа показывает, как обитающие в городах животные адаптируются к меняющимся условиям среды. Исследование опубликовано в журнале Integrative and Comparative Biology.

Ученые запустили масштабный проект по сохранению мирового разнообразия микробиома — своего рода «Ноев ковчег» для микроорганизмов, чье видовое богатство стремительно сокращается в результате человеческой деятельности. Сообщества микроорганизмов (бактерий, вирусов и грибов) играют ключевую роль в поддержании здоровья человека, плодородия почв, производстве ферментированных продуктов и даже в регулировании климата, что делает инициативу по защите многообразия видов особенно важной. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Группа ученых проанализировала данные о распределении ископаемых птерозавров и их близких родственников — лагерпетид, а также климатические условия триаса. Результаты показали, что птерозавры впервые научились летать в теплом и влажном климате в конце триасового периода, в то время как лагерпетиды жили в более разнообразных климатических условиях, включая засушливые районы суперконтинента Пангея. С изменением климата и увеличением влажности птерозавры смогли быстро распространиться по всему миру, что способствовало их успешной эволюции и превосходству в воздушной среде. Работа опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution.

Ученые впервые доказали, что насекомые способны к настоящей звездной навигации: австралийские мотыльки Agrotis infusa используют небесные объекты в качестве компаса во время своих ежегодных миграций. Это открытие делает их первыми известными беспозвоночными, обладающими таким сложным навыком дальнего ориентирования. Исследование опубликовано в журнале Nature.

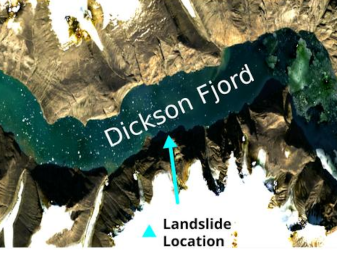

Британские ученые проанализировали данные со спутника SWOT и составили карту движения воды во фьорде Восточной Гренландии. Так они впервые зафиксировали существование стоячих волн, или сейш, возникших после двух оползней. Именно они вызвали необычные сейсмические сигналы, которые чувствовала вся планета в 2023 году. В будущем спутниковые наблюдения позволят своевременно находить экстремальные явления в отдаленных регионах Земли. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые разработали новый метод идентификации австралийской мегафауны, используя коллагеновые пептиды из окаменевших останков. Они смогли определить три ключевых вида вымерших крупных животных: гигантского вомбата размером с гиппопотама (Zygomaturus trilobus), огромного кенгуру (Protemnodon mamkurra) и сумчатого с огромными когтями (Palorchestes azael). Этот метод позволяет изучать ископаемые останки, особенно в тропических регионах, где ДНК плохо сохраняется, и помогает лучше понять причины вымирания мегафауны в Австралии и ее взаимодействие с ранними людьми. Работа опубликована в журнале Frontiers in Mammal Science.